| . |

|

||||||

|

|

| . |

|

||||||

| Les

Serpents

Ophidiens |

| Les Serpents

ou Ophidiens constituent un ordre de Reptiles,

ou réunis aux Sauriens

(Lézards ,Trigonophidés,

Amphisbénidés, etc.), en raison de caractères

communs très nombreux, la sous-classe des Plagiotrèmes ou

Lépidosauriens, ou encore Squamates, terme qui a prévalu.

Ces caractères communs sont :

corps couvert d'écailles, généralement

imbriquées, dont chacune coiffe une papille dermique aplatie, et

d'écussons ou de scutelles, plaques

juxtaposées plus étendues recouvrant les parties moins mobiles,

la tête (plaques polygonales, appelées

frontales, occipitales, nasales, labiales, oculaires selon leur siège)

et la face inférieure du corps (plaques transversales des Serpents);

fente anale ou cloacale transversale, derrière laquelle existent,

chez le mâle, deux organes copulateurs, poches se dévaginant

au moment de l'accouplement pour former deux

pénis

volumineux, couverts de tubercules épineux; mais tandis que les

Sauriens ont quatre pattes, les Serpents en sont dépourvus; l'Orvet,

un Saurien, qui n'a plus de membres visibles,

mais seulement des rudiments d'os cachés sous

la peau, et qui progresse par les mouvements d'ondulation

du corps, forme la transition aux Ophidiens, chez lesquels on ne trouve

plus ni membres, ni ceintures scapulaire ou pelvienne, sauf dans certaines

formes (Boa, Python, etc.), où le bassin

est réduit à quelques os isolés dans la masse musculaire.

-

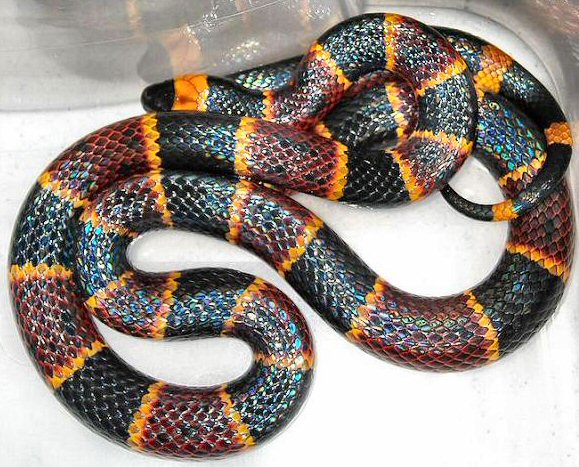

Mandarine, un Pantherophis guttatus (Serpent des blés), variété Okeetee. Les Ophidiens se distinguent surtout des autres Reptiles par leur corps flexible, très allongé, cylindrique dans la plus grande partie de son étendue, terminé en arrière de la fente cloacale par une queue conique peu distincte du tronc. La disparition des membres a surtout pour résultat de supprimer la division de la colonne vertébrale en régions : les vertèbres, en général nombreuses, excavées en avant, convexes en arrière, se ressemblent généralement toutes et, sauf l'atlas, portent des côtes qui entourent la plus grande partie de la circonférence et jouent un rôle important dans la locomotion : très mobiles sur les vertèbres, rattachées aux plaques ventrales par des muscles, elles fonctionnent à la manière de béquilles; elles ne manquent qu'aux vertèbres caudales. La tête s'articule au moyen d'un seul condyle avec la colonne vertébrale; le sternum n'existe chez aucun Serpent. L'un des caractères les plus importants

des Ophidiens, c'est l'extrême mobilité de la plupart des

os

qui forment la boîte cranienne : les deux branches de la mâchoire

inférieure sont presque toujours séparées et rattachées

au crâne par un pédoncule, os tympanique

ou carré, mobile et lié à une autre pièce mobile,

l'os mastoïdien, détaché du temporal. Les branches de

la mâchoire supérieure ne sont le plus souvent liées

à l'os intermaxillaire ou incisif que par des membranes ou ligaments

extensibles; même les os ptérygoïdiens

et palatins présentent une certaine mobilité.

D'ailleurs, les différentes pièces des mandibules sont allongées

en forme de baguettes. L'os carré, placé très en arrière,

très oblique à l'état de repos, devient presque vertical

lors de l'ouverture de la bouche; et l'angle des

deux mâchoires est ainsi fortement abaissé et l'ouverture

de la bouche considérablement agrandie. Cette extrême dilatabilité

de la bouche explique pourquoi les Serpents peuvent avaler des proies plus

grandes qu'eux-mêmes. Notons encore que cette dilatabilité

arrive à son maximum chez les Serpents venimeux. Les dents,

en forme de crochets recourbés en arrière, retiennent solidement

la proie introduite dans la bouche. Ces dents peuvent être implantées

sur tous les os qui forment la paroi de la bouche maxillaires, prémaxillaires,

maxillaires inférieurs, palatins, voilier. Cette diversité

d'implantation des dents, leur nombre et leur forme varient beaucoup, et

ces différences sont d'une grande importance, car elles fournissent

des caractères à la classification des Serpents et coïncident

avec la présence ou l'absence de glandes

venimeuses.

Mamba. La langue, très protractile, assez semblable à celle des Sauriens fissilingues, se termine par un double filet semi-cartilagineux et très mobile; elle constitue un organe de tact et peut-être de dégustation, mais n'est nullement une arme offensive, comme on le croit parfois. L'oesophage est long et extensible, à parois minces, l'estomac ne consiste qu'en une simple dilatation du tube digestif, sorte de sac suivi de l'intestin grêle, peu développé et n'offrant qu'un petit nombre de sinuosités; il n'existe pas de caecum. Le foie, allongé et cylindrique, n'a qu'un seul lobe, et s'étend du coeur jusqu'au pylore, tandis que les reins, également très effilés, sont subdivisés en plusieurs lobes bien distincts. Le pancréas constitue une glande allongée, jaune rougeâtre, liée à la rate, et siège en un point où l'estomac présente une sorte de rétrécissement. Il n'y a pas de vessie urinaire et les uretères présentent seulement un léger renflement avant de se terminer dans un cloaque où débouchent aussi le gros intestin et les canaux déférents ou les oviductes. Les deux pénis sont placés sur les côtés de ce vestibule. La circulation se fait comme chez les Sauriens et les Chéloniens. Le coeur, placé vers le quart antérieur de la cavité viscérale commune, est formé de deux oreillettes et d'un ventricule incomplètement subdivisé en deux loges, de chacune desquelles part une aorte, et ces deux aortes se réunissent bientôt en une artère abdominale. Les poumons sont très dissymétriques, celui de gauche rudimentaire, parfois presque nul, celui de droite très allongé, communiquant au dehors par une trachée longue et renflée, près de son origine, en une espèce de réservoir aérien. Le larynx, large, est projeté en avant pendant la déglutition longue et laborieuse, ce qui assure l'entrée de l'air même quand la bouche renferme une très grande quantité d'aliments. La respiration est assurée par le jeu des côtes, car il n'y a pas de cavité spéciale pour loger le poumon, et le muscle diaphragme n'existe pas. "Les yeux semblent dépourvus de paupières; en réalité les deux paupières existent, mais elles sont soudées l'une à l'autre, formant au-devant de l'oeil un rideau transparent complet" (R. Perrier).Cette membrane transparente, disposée comme un verre de montre sur l'orbite, donne une fixité singulière au regard des Serpents. D'après Carns, il y a au-dessous de cette enveloppe, de nature dermique, une sorte de poche qui contient un peu de liquide et qui est plus particulièrement comparable à la conjonctive des mammifères; le liquide qu'elle renferme s'écoule dans le nez par un canal lacrymal. Les narines siègent à l'extrémité ou sur les côtés du museau. L'oreille est beaucoup moins perfectionnée que chez les Sauriens; la columelle existe, mais la caisse du tympan, la membrane tympanique et la trompe d'Eustache sont absentes. Quant à la sensibilité tactile, elle n'existe guère qu'aux lèvres et à l'extrémité de la langue. -

Souroucoucou. Enfin l'encéphale, peu développé, ne remplit même pas la cavité du crâne; les hémisphères et les lobes optiques sont encore bien distincts, mais l'atrophie du cervelet est presque complète. Les Serpents sont ovipares, et très rarement ovovivipares. « Il y a rapprochement de sexes et intromission des organes mâles, mais ceux-ci ne paraissent pas destinés à transmettre le sperme et doivent plutôt être considérés comme des instruments de copulation. La fécondation étant convenablement opérée, la femelle pond, au bout d'une période de temps dont la longueur varie suivant les espèces, un grand nombre d'oeufs très volumineux et renfermant chacun un embryon dans un état de développement plus en moins avancé. Toutefois, chez quelques Serpents marins et chez les Vipères, la rupture des enveloppes de l'oeuf s'opère avant la ponte, de sorte que l'animal semble être vivipare (Oustalet).Une particularité que présentent les Serpents, c'est que chaque année, et même plusieurs fois par an, ils se dépouillent de la couche épidermique de leur enveloppe cutanée, et cette couche se détache tout entière en conservant l'empreinte exacte de toutes les rugosités, éminences, etc., du derme. -

Couleuvre à collier. Les Serpents sont terrestres ou aquatiques, vivent, soit dans les espaces découverts, soit à l'ombre des bois, parfois arboricoles, soit dans les eaux douces ou dans les mers profondes. Les espèces les plus remarquables par leur taille et leurs couleurs variées appartiennent aux latitudes chaudes. Les espèces terrestres et arboricoles, principalement, tombent dans un état de léthargie particulier à l'entrée de l'hiver dans les régions tempérées, au début de la saison sèche dans les pays tropicaux. Tous les serpents sont carnivores et se nourrissent d'animaux vivants qu'ils étouffent entre les replis de leur corps ou qu'ils tuent par leur venin. "Chez beaucoup d'Ophidiens, en effet, il existe à la mâchoire supérieure non seulement des dents ordinaires, recourbées en crochets, qui agissent à la manière des dents d'une carde pour faire cheminer la proie vers le pharynx, mais encore des dents d'une conformation particulière, marquées d'un sillon ou traversées par un canal dont la base communique avec le conduit sécréteur d'une glande à venin. Ces dents venimeuses, qui constituent pour le reptile des armes offensives et défensives, sont, dans toutes les espèces réellement dangereuses, implantées sur l'os intermaxillaire, alors très développé et susceptible de basculer sur le reste de la mâchoire. Grâce à cette disposition, les crochets peuvent en temps ordinaire être reployés en arrière et cachés dans un repli de gencive et, quand il le faut, se dresser subitement et s'enfoncer dans la chair de la victime » (Oustalet).Les Serpents possèdent quatre groupes de glandes salivaires (Alessandrini) : 1° glandes sublinguales; 2° glandes sous-maxillaires ou labiales inférieures; 3° glandes parotidiennes ou labiales supérieures; 4° glandes sous-orbitaires. Ce sont les glandes parotidiennes qui chez les Serpents venimeux, sont devenues des glandes à venin; logées dans la fosse temporale, elles sont formées de tubes terminés en cul-de-sac débouchant dans un canal excréteur commun qui se déverse à la base même du crochet; la contraction brusque du temporal et du masséter au moment de la fermeture de la bouche expulse le venin qui s'écoule le long du sillon ou dans le canal de la dent venimeuse et pénètre dans la plaie étroite et profonde déterminée par le crochet. Chez les Serpents Opistoglyphes, moins dangereux, les dents sillonnées n'existent que dans le fond de la bouche, et les glandes venimeuses, moins développées, peuvent appartenir au groupe des sous-maxillaires. La disposition tubuleuse des dents se rencontre surtout chez les Vipères, les Trigonocéphales et les Crotales, et l'on remarque, en outre, chez ces Reptiles, l'existence, en arrière de la dent principale, de crochets de rechange plus petits et cachés qui remplacent le crochet principal, lorsque celui-ci vient à se briser dans la morsure, ce qui est très fréquent. -

Au-dessous : Couleuvre lisse. D'après la loi de Fontana, le venin des Serpents n'en serait pas un pour l'espèce qui le fournit; et l'on dit qu'il n'en est pas un même pour des Serpents d'une autre espèce; cette dernière assertion souffre des exceptions, et l'on a constaté que « les serpents venimeux mordent fréquemment les serpents d'espèce différente qu'on place avec eux et les tuent presque toujours » (Brehm-Sauvage). Dans l'envenimation, il y a à distinguer: 1° les symptômes primitifs ou de blessure (douleur locale avec un faible écoulement sanguin); 2° les symptômes secondaires (accidents locaux consécutifs on d'inflammation spécifique tels que douleur secondaire, engourdissement du membre, abaissement notable de température et susceptible de se généraliser, taches livides, et souvent lymphangite, abcès, phlegmon, etc., symptômes gastro-intestinaux avec nausées, vomissements, selles diarrhéiques, et même ictère léger; symptômes typhoïdes plus on moins graves, symptômes de réaction); 3° s'il n'y a pas eu mort, symptômes tertiaires, constituant l'envenimation ou l'échidnisme chronique, avec cachexie, dénotant une altération persistante et profonde du sang. Les symptômes de l'intoxication varient d'ailleurs suivant l'animal qui l'a produite. Comme le dit Viaud Grand-Marais, « la différence entre les morsures des Serpents consiste dans leur plus on moins grande léthalité et dans la prédominance de tel on tel symptôme de l'envenimation. Les unes occasionnent d'ordinaire la mort avec des convulsions, les autres avec de la léthargie. Dans la morsure de certaines espèces, les phénomènes locaux dominent; chez d'autres, ce sont les symptômes généraux ; le sang est coagulé ou devenu incoagulable après la mort; il s'échappe ou non par les muqueuses. Au fond, la maladie est une; elle offre, en effet, tous les passages entre la forme à accidents locaux presque nuls et à troubles paralytiques rapides, portant surtout sur la respiration (Protéroglyphes, les Najas du moins), et celle où les lésions, au point d'inoculation, sont très marquées et les convulsions fréquentes (Solénoglyphes Daboie, Crotales, etc.). Les convulsions peuvent, d'autre part, se montrer sous l'influence du venin de la Cobra, et la somnolence sous celle des venins des Vipériens ou des Crotaliens ».Le venin des Serpents, ajouterons-nous, peut être à la fois un poison du sang, un poison du système nerveux et en particulier du sympathique, et un poison du coeur. Classification.

On connaît actuellement à

peu près 600 espèces de Serpents. L'Europe

n'en possède que 26 espèces, qui se rapportent principalement

aux couleuvres et aux vipères. Voici la classification que nous

adoptons :

1°

Colubriformes (Colubridés et Boïdés).

Couleuvre verte et jaune. ---

2°

Protéroglyphes (Elapidés et Hydrophidés).

Naja. 3°

Solénoglyphes (Vipéridés).

4°

Opotérodontes (Typhlopides).

Des serpents et

des humains.

Quelques espèces, des pythons entre

autres, ne se laissent jamais apprivoiser; les serpents venimeux sont généralement

dans le même cas. Cependant les charmeurs de serpents arrivent à

les dompter. L'art de charmer les serpents est connu en Egypte

de toute antiquité. Il s'agit là d'ordinaire des najas, des

aspics, etc. A cet art paraissent se rattacher les prodiges d'Aaron et

des enchanteurs égyptiens rapportés par la Bible « De nos jours, les récits des voyageurs sont remplis des exploits des enchanteurs de serpents. Ils sont assez communs en Egypte où ils se transmettent leur science de père en fils. A l'aide de certaines conjurations et de certains charmes où il est difficile de démêler ce qui est charlatanesque de ce qui est sérieux, ils font sortir ces reptiles de leurs repaires, ils les manient comme des bêtes tout à fait inoffensives et les dressent même à faire de certains tours comme des animaux savants » (Vigoureux).Voici ce que raconte Schubert : « Au moyen de conjurations de toutes sortes, dans lesquelles ils invoquent les plus grands noms et poussent des cris qui ressemblent au gloussement des poules couveuses, ils (les psylles) parviennent à faire sortir réellement les serpents de leurs retraites. Même quand ils sont cachés dans des boiseries du plafond ou plus haut dans les entablements des murs, ils tombent soudainement par terre. Le soi-disant charmeur... les saisit alors avec tant de dextérité qu'il n'en est jamais blessé, bien que... le reptile soit en pleine possession du venin de ses dents. »Vigoureux a lui-même constaté ces faits au Caire Il est bon de noter que l'aspic, entre

autres, peut être mis en état de catalepsie en lui comprimant

les muscles de la nuque ou en l'aspergeant d'eau froide. C'est par ce procédé

que l'on a tenté d'expliquer la transformation des serpents en bâtons,

et la transformation réciproque, opérées par les enchanteurs

ou magiciens du pharaon Merneptah devant Aaron.

Serpent corail. Il nous reste à dire un mot de la fascination que les serpents exercent sur les oiseaux, les petits mammifères, les grenouilles, etc, La fascination est admise par la plupart des auteurs; d'après ceux-ci, les serpents fascineraient les animaux destinés à leur nourriture en les fixant, et cette fixité du regard, accrue par le désir intense qu'elle exprime, de la proie convoitée, pourrait se comparer aux pratiques employées dans l'espèce humaine par les hypnotiseurs lorsqu'ils fixent le sujet qu'ils veulent endormir. Mais la subjugation exercée par les serpents a ceci de particulier, c'est qu'ils exercent une domination toute spéciale sur l'animal visé, au point que ce dernier vient se livrer irrésistiblement. Des auteurs qui passent pour sérieux assurent même que des enfants ont pu se trouver sous le charme de ce regard qualifié de magnétique, qui paralyse en quelque sorte les forces vives de la volonté et de l'intelligence chez eux. (Dr L. Hahn). Paléontologie.

Vipère aspic. |

| . |

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

|