| . |

|

||||||

|

|

| . |

|

||||||

| Les

Baleines

Les Mysticètes |

| Les

Baleines ou Mysticètes constituent un sous-ordre bien

distinct de Mammifères'

Cétacés,

essentiellement caractérisé parmi les autres Cétacés,

par l'absence de dents aux deux mâchoires.

Chez ces animaux, les dents sont remplacées, à la mâchoire

supérieure seulement, par des productions cornées appelées

fanons.

Les Baleines se distinguent aussi des autres Cétacés par leur plus grande taille, l'énorme volume de la tête, qui forme quelquefois le tiers de la longueur totale et surtout l'ouverture considérable de la bouche, dont la commissure se prolonge jusqu'au-dessous de l'oeil. Il y a toujours deux évents bien distincts, servant à la respiration et situés sur le sommet de la tête, vers son milieu. Les caractères ostéologiques, que les Baleines possèdent en commun avec les autres Cétacés, sont décrits en traitant des généralités relatives à cet ordre, mais nous devons dire ici quelques mots de la particularité qui les distingue de tous les autres Mammifères marins, c.-à-d. comme on vient de le voir, du remplacement des dents par des fanons. Les fanons des

Baleines.

Classification des Baleines

Chez le foetus des Baleines, on trouve, à une époque où la mâchoire ne dépasse pas 10 cm de long, des germes de dents nombreux (plus de 40 à la mâchoire inférieure), et qui ne dépassent pas la grosseur d'un grain de millet. Sur des embryons de 30 à 90 cm de long, et dont les germes dentaires sont plus développés à la mâchoire supérieure, la lame des organes adamantins s'étend de l'un à l'autre de ces organes. La paroi cellulaire de l'organe adamantin est dissociée, et le tissu lamineux ambiant se continue largement avec la pulpe adamantine, ce qui prouve l'identité de structure entre cette pulpe et le tissu lamineux, par pénétration du feuillet moyen dans le feuillet externe. -

Baleines bleues tachetées dans le Pacifique. Photo : animalphotos.info. Sur un embryon plus

grand, de 1,50 m, les dents ne sont pas plus développées

: la couche adamantine est réduite en lambeaux discontinus, formant,

au sommet des dents de la mâchoire inférieure, un amas conique

ou des lames irrégulières stratifiées. Les cellules

ressemblent à celles d'un épithélium

corné, et le tissu lamineux adhère par places à la

dentine dont le chapeau aminci présente des orifices à travers

lesquels le tissu lamineux périphérique se continue avec

celui de la pulpe c'est le signe de la disparition des dents. On n'en trouve

plus trace à la mâchoire supérieure, chez un autre

foetus à peu près de même taille. Ainsi les dents qui

s'étaient développées pendant la période feotale

s'atrophient complètement avant la naissance, sont résorbées,

et les matériaux qui devaient les former servent plus tard au développement

des fanons qui se montrent, chez le jeune, vers la fin de la période

d'allaitement.

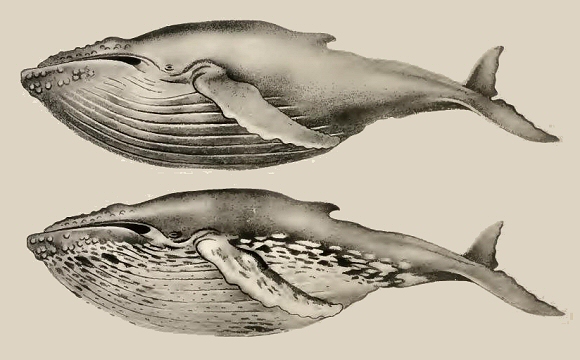

Baleines à bosse (Megaptera novaeangliae). Les fanons, ou barbes des baleiniers français, sont insérés par leur base dans la fosse alvéolaire du maxillaire supérieur, où ils sont fixés par une substance ligamento-membraneuse, qui déborde extérieurement cette base et la couvre comme une gencive. Ils sont au nombre de 500 à 700 ou même davantage (H. Jouan), divisés en deux batteries latérales, car ils font totalement défaut en avant. Ce sont des lames cornées, falciformes, assez larges à leur base, mais se terminant en pointe, disposées verticalement et imbriquées comme les lames d'une persienne, et dont les fibres longitudinales (dont on faisait les baleines du commerce) s'effilent sur leur bord interne; le bord externe est toujours parfaitement uni : aux deux extrémités de chaque batterie, en avant et en arrière, ils n'ont que quelques centimètres, mais ils s'allongent progressivement, et dans le milieu de la batterie ils peuvent atteindre plusieurs mètres, surtout chez les grandes espèces qui ont la mâchoire supérieure fortement cambrée. La pointe des fanons vient se loger entre la mâchoire inférieure dépourvue de dents, et la lèvre inférieure qui est très grosse et très grande et déborde sur la mâchoire supérieure en recouvrant les fanons, lorsque la bouche est fermée. L'intervalle compris entre les deux branches du maxillaire inférieur est occupé par une énorme langue musculeuse et charnue, fixée par sa face inférieure, mais pouvant se gonfler de manière à remplir la cavité de la bouche à chaque mouvement de déglutition. La peau des Baleines

et ses parasites.

Plaques de parasites (Cirripèdes) sur la peau d'une Baleine à bosse. Photo : animalphotos.info. La peau des Baleines

est généralement couverte de parasites variés, les

uns fixes, les autres mobiles, mais dont chaque espèce caractérise

le Cétacé qui les porte. C'était un fait bien connu

des baleiniers, qui distinguaient les différentes espèces

de Baleines à la présence ou à l'absence de ces parasites.

Les animaux appelés couramment Poux de baleine sont des Crustacés

du genre Cyame, dont chaque espèce de Baleine aurait son espèce

particulière. D'après van Beneden Modes de vie. Les moeurs des Baleines ont commencé à être assez bien connues, à partir du milieu du XIXe siècle, grâce, notamment, aux travaux du capitaine baleinier Scammon, de la marine des Etats-Unis, qui a consigné dans son livre les observations recueillies pendant vingt-cinq ans de pêche à la Baleine, et du capitaine de vaisseau H. Jouan, de la marine française, qui, pendant ses nombreux voyages autour du monde, avait observé ces animaux en véritable naturaliste. Les détails que nous donnons d'après ces deux auteurs se rapportent plus généralement aux Balénidés (Baleines franches ou à ventre lisse). Ces animaux vivent ordinairement par petites bandes composés de quatre à huit individus mâles, femelles et jeunes. Ces bandes,qui étaient appelées gams ou games par les baleiniers, ne durent pas toute l'année. Les baleiniers distinguaient deux saisons de pêche, celle du large, où les Baleines se tiennent en pleine mer, et celles des baies, où ces animaux se rapprochent des côtes pour vaquer aux soins de la reproduction. Ces deux saisons

ne correspondent pas dans toutes les mers à

la même époque de l'année : elles varient suivant les

régions. Au commencement de la saison du large on rencontre des

mâles isolés faisant route à la recherche des femelles

: peu après les games se forment. C'est l'époque où

l'on remarque le plus de mouvement parmi les Baleines : elles battent bruyamment

la surface de la mer avec leur queue, ce qui semble un appel; elles se

roulent sur elles-mêmes, sautant hors de l'eau et retombant avec

un bruit formidable en faisant jaillir l'eau qui écume comme lorsqu'elle

déferle sur les récifs. Peu après, les couples s'isolent

et l'on voit le mâle et la femelle nager côte à côte,

sans s'abandonner à l'heure du danger, et se faisant tuer l'un après

l'autre plutôt que de se quitter.

Queue de Baleine à bosse (Megaptera novaenagliae). Photo : J. Waite OAR/NURP/NOAA. Les baleiniers désignaient le mâle sous le nom de taureau (bull en anglais), et la femelle sous celui de vache (cow). Mais le lien qui semblait d'abord si vif entre les deux conjoints se relâche à mesure que la gestation s'avance : le mâle abandonne sa femelle et celle-ci se rapproche des côtes pour chercher une baie abritée où elle puisse mettre bas dans une eau tranquille. Il n'y a généralement qu'un seul petit, deux dans quelques espèces. Le baleineau (calf ou veau en anglais, mot que les marins français ont transformé en cafre), à peine né, nage autour de sa mère, et prend le mamelon qui est placé dans un sillon en avant des organes sexuels. A sa naissance, le jeune a le quart ou le tiers de la longueur de la mère. Il y a généralement

deux mamelles, une de chaque côté.

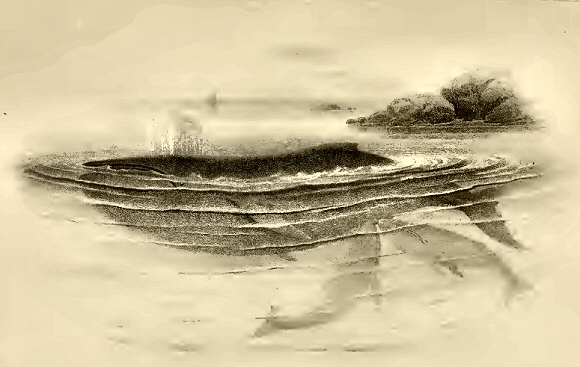

D'après Jouan, la Baleine franche se tourne un peu sur le côté

de manière que le mamelon affleure la surface de l'eau. Scammon,

de son côté, figure dans son beau livre : les Mammifères

marins de la côte nord-ouest d'Amérique (1874), une femelle

de Megaptère (Baleine à bosse) qui, réfugiée

dans l'eau calme d'une baie, allaite deux petits que l'on voit sous l'eau,

par transparence, un de chaque côté (image ci-dessous).

Une Baleine allaitant ses petits, d'après Ch. Scammons. Il est probable que le mode d'allaitement varie suivant les espèces comme le nombre de petits. Le baleineau dont la bouche ne présente pas trace de fanons, saisit le mamelon entre son palais, sa langue et sa lèvre inférieure déjà très développée et en forme de gouttière : la succion du lait est aidée par des muscles spéciaux qui entourent la glande mammaire et dont les contractions projettent le lait avec une certaine force dans la bouche du petit. Selon Scoresby Les baleiniers, qui

connaissaient ce fait, abusaient de son amour maternel ils commençaient

par harponner le jeune, sûrs que la mère ne l'abandonnerait

pas et par conséquent finirait par tomber sous leurs coups.

En pleine mer, la

Baleine avance avec une vitesse de 5 à 7 km à l'heure, mais

qui peut atteindre 14 à 18 km lorsqu'elle est inquiétée,

bien qu'elle ne puisse soutenir longtemps cette allure. Elle nage

d'ordinaire entre deux eaux, et quand elle remonte pour respirer

un large remous annonce son apparition. On voit d'abord le bout du museau,

puis le cône qui porte l'évent à double ouverture sur

la sommet de la tête. Le souffle bifurqué s'en échappe

bruyamment, montant tout droit à six ou sept mètres. Ce souffle

est composé uniquement de vapeur et d'air, et n'est bien visible

par conséquent que grâce à la basse température

des régions circumpolaires. Ces animaux sont dépourvus de

voix comme tous les Cétacés, et

le ronflement sonore qu'ils font entendre, et qui est très fort

surtout lorsqu'ils sont blessés ou irrités, n'est autre que

le bruit respiratoire du souffle passant à travers l'ouverture étroite

des évents et dont intensité est en rapport avec la taille

de l'animal.

Baleine à bosse sautant hors de l'eau. Photo : animalphotos.info. L'odeur de ce souffle, quand on le sent de près, est excessivement nauséabonde et désagréable. Au moment où le souffle va s'évanouir, la Baleine s'enfonce un peu en continuant à nager, puis, au bout d'une minute ou une minute et demie, elle souffle de nouveau : elle respire ainsi sept ou huit fois en dix minutes. Le dernier souffle est comme le premier plus prolongé que les autres et indique que la baleine va sonder (c. -à-d. plonger). Elle s'enfonce la tête la première, élevant doucement en l'air sa queue, élargie par les deux ailerons qui constituent sa nageoire caudale, et qu'elle balance plusieurs fois d'avant en arrière, puis elle disparaît pour un temps variable. Elle reste sous l'eau de dix à cinquante minutes, puis elle remonte et recommence de la même façon. Cette manoeuvre a lieu par tous les temps, de jour et de nuit, au point qu'on s'est demandé si les Baleines prenaient le temps de dormir : il est évident qu'elles ralentissent alors leur course mais qu'elles continuent à respirer de la même manière, même en dormant. L'alimentation

des Baleines.

Voici comment l'animal procède pour s'en repaître : la Baleine avance doucement au milieu du banc, la mâchoire inférieure abaissée et la bouche largement ouverte : l'eau pénètre dans cette large cavité jusqu'à la base de la langue qui ferme l'ouverture du gosier, et ressort de chaque côté par la commissure des lèvres qui est très abaissée; les petits animaux qui nageaient dans cette eau sont arrêtés par le chevelu des fanons qui fait l'office d'un filet. La Baleine relève alors sa mâchoire inférieure et ses lèvres en gonflant sa langue, ce qui chasse l'eau à travers les interstices des fanons, puis, promenant sa langue le long du chevelu, elle réunit sa proie en une boule qu'elle avale, et qui par sa composition se prête bien à traverser un oesophage relativement très étroit, dont l'orifice antérieur n'a pas plus de 5 cm de diamètre chez la Baleine franche. Elle renouvelle cette manoeuvre jusqu'à ce qu'elle soit rassasiée. L'eau n'est jamais rejetée par les évents comme on le croyait autrefois, attendu qu'il n'y a aucune communication entre la bouche et les poumons. Les Baleines en

danger

Ces Orques que les

baleiniers appellaient Killers (tueurs) saisissent, dit-on, la Baleine

par la lèvre inférieure et s'y cramponnent avec la ténacité

d'un bouledogue, jusqu'à ce que la pauvre bête, épuisée

par les efforts qu'elle fait pour se débarrasser de ses ennemis,

meure à bout de souffrances. Les Orques lui dévorent alors

la langue, qui serait le seul morceau qu'ils convoitent. Quant à

l'attaque de la Baleine par l'Espadon, elle est mise en doute par les observateurs

les plus autorisés. Mais la Baleine a, dans l'Humain, un ennemi

beaucoup plus redoutable.

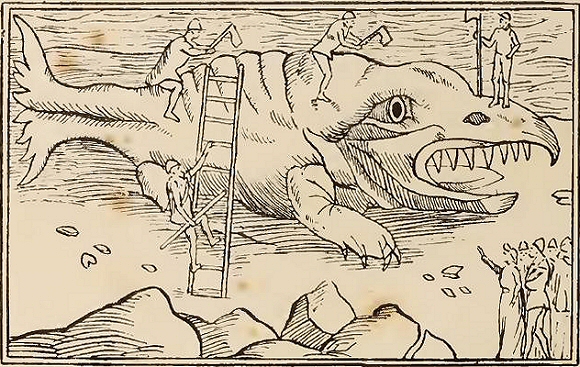

Dépeçage d'un Rorqual doté de dents et de griffes dans l'imagination du XVIe siècle. La distribution

géographique des Baleines.

« la ligne équinoxiale était pour elles comme un cercle de flammes infranchissables. »Il existe tout autour du globe une zone de 2000 à 3000 milles de largeur, limitée au Nord par le 30e, au Sud par le 20e parallèle, dans laquelle on n'en rencontre pas, sauf dans le cas extrêmement rare de quelque femelle égarée croisant le long des côtes à la recherche d'une baie pour y mettre bas. Cette zone est, au contraire, celle où les grands Cachalots (qui appartiennent au sous-ordre voisin des Odontocètes) sont le plus abondants. Il résulte de cette distribution géographique des Baleines franches que les espèces du Nord sont, à notre époque, bien distinctes de celles de l'hémisphère austral, mais presque chaque espèce semble représentée dans l'autre hémisphère par une espèce qui lui ressemble tellement par sa forme, ses moeurs et sa distribution géographique, qu'il est permis d'admettre qu'elles descendent d'une souche commune et que la cercle de flammes, formé par les mers équatoriales dont parle Maury, n'existait pas encore à l'époque tertiaire. Les Baleines franches du Nord-Pacifique, à l'exception du Balaena mysticetus, qui occupe tout le cercle arctique, paraissent distinctes de celles du Nord-Atlantique, et il en est de même des Balénoptères. Chaque mer semble avoir ses espèces ou du moins ses variétés propres. -

La distribution géographique des Baleines sur une carte du XIXe s. Les Balénidés (Baleines franches)Les Baleines franches, qui sont les plus grands animaux connus, dépassent bien rarement 70 pieds de long : on peut donc dire que les Anciens ont singulièrement exagéré leur taille, car PlineLe genre Balaena.

Baleines boréales (Balaena mysticetus). Source : NOAA. Cette Baleine habite tout le cercle arctique au voisinage des glaces : c'est elle que les baleiniers ont chassée depuis le commencement du XVIIe siècle jusque dans le milieu du XIXe dans les parages du Spitzberg (Svalbard), au Nord de l'Islande et dans la baie de Baffin. Elle passe l'été dans l'extrême Nord et descend plus au Sud en janvier-février, mais sans jamais dépasser le 60° degré de latitude, c. -à-d. l'entrée du détroit de Davis. En 1849, les premiers baleiniers qui franchirent le détroit de Béring, pour aller chercher fortune au Nord, trouvèrent dans cette région encore inexplorée des Baleines très peu farouches, parce qu'elles n'avaient jamais été dérangées, et qu'ils prirent pour une espèce nouvelle. La comparant aux Baleines du Pacifique tempéré, qu'ils chassaient déjà depuis une vingtaine d'années, ils l'appelèrent Bow-heads (tête en arc) à cause de sa grosse tête cambrée. On reconnut bientôt que cette espèce ne différait pas du B. mysticetus du Nord de l'Europe : on prit dans la baie de Baffin des individus portant encore dans leurs chairs des harpons qui, d'après le nom du navire qui les avait lancés, inscrit sur leur hampe, ou la forme seule de ces harpons, avaient dû être poursuivis, l'année précédente, dans les parages du Spitzberg et de Jan Mayen, au Nord de l'Europe; et comme on sait que cette espèce ne double jamais le cap Farewell, au Sud du Groenland, il était évident que ces individus avaient dû venir par le Nord, en faisant le tour complet de l'Océan arctique. Le genre Eubalaena.

Elle en diffère par sa couleur qui est entièrement noire et surtout par sa tête beaucoup plus courte que celle de la Baleine boréale, n'ayant que 1/4 chez l'adulte, et même 1/5 chez le jeune, de la longueur totale (au lieu de 1/3 chez la Baleine boréale). Les fanons sont plus courts, noirâtres. La mâchoire inférieure est comme tronquée en avant et munie de lèvres qui se relèvent en demi-cercle de telle sorte que l'angle de la bouche forme une dépression immédiatement en avant de l'oeil : la mâchoire supérieure est beaucoup plus courte que l'inférieure, surtout chez les jeunes dont les fanons n'ont pas acquis tout leur développement. Ces différences sont bien visibles sur le squelette : l'arcade externe est formée par la mâchoire de la Baleine boréale, l'arcade interne par celle de la Baleine des Basques, et l'on voit facilement que celle-ci est d'un bon tiers plus courte, bien que son épaisseur soit sensiblement égale. La Baleine des Basques, en effet, n'était la brièveté de sa tête, atteindrait des dimensions comparables à celle de la Baleine boréale. Mais ces grands individus sont devenus très rares, et ceux qui ont été pris sur les côtes de l'Amérique du Nord dans les temps modernes dépassaient rarement 16 m; ceux qui sont venus se perdre sur les côtes d'Europe, presque tous jeunes, n'atteignaient même pas cette taille. Cette espèce se montrait autrefois régulièrement en hiver (janvier-février) dans le golfe de Gascogne, les mères accompagnées de leur petit comme celle que l'on vit à Saint-Sébastien le 17 janvier 1854 (V. figure plus haut). Il est probable qu'elle met bas pendant la station d'été, sur les côtes de l'Amérique du Nord. Au printemps elle remonte jusque vers l'Islande, qui est sa limite boréale, et les pêcheurs de cette île la distinguent à ses Coronules qui manquent, comme nous l'avons dit, sur la peau de la Baleine boréale. Très rarement elle s'égare jusque dans la Méditerranée. La

Baleine noire du Pacifique.

Baleine franche australe (Eubalaena australis). La

Baleine franche australe.

Entre le Cap et l'Australie on trouve une baleine que l'on chassait à la même époque et que Gray a cherché à distinguer sous le nom de Balaena emarginata ou B. australiensis, mais on a reconnu depuis qu'elle ne diffère pas de la Baleine franche australe. Il en est de même de la variété, quelque peu distincte cependant, du Sud-Pacifique, qui avait reçu le nom de Baleine des Antipodes (B. antipodum Gray). En hiver on trouve cette sous-espèce de Baleine franche australe sur la côte occidentale de l'Amérique du Sud, du cap Horn à Coquimbo (Chili); elle arrive en mai à la Nouvelle-Zélande, où les femelles mettent bas, et retourne à l'Est en octobre. Les Balénoptéridés (Rorquals)Les Rorquals, connus aussi sous le nom de Balénoptères, sont des animaux longs, relativement élancés, ayant une nageoire dorsale située vers le tiers postérieur du corps, une nageoire caudale petite, des nageoires pectorales minces, un museau presque droit, et des sillons nombreux et profonds sous le corps, allant de la mâchoire à l'ombilic. La colonne vertébrale est formée de 7 vertèbres cervicales, soudées souvent les unes aux autres, de 45 dorsales, de 14 lombaires et de 24 caudales. Ces Baleines à ventre plissé comprennent deux genres.Le genre Megaptera

(Baleines à bosse).

Baleines à bosse (Megaptera novaenagliae). Photos : R. Wicklund OAR/NURP/NOAA.  La variété la plus connue est la Jubarte des Basques (Balaena boops des anciens naturalistes, Megaptera longimana Gray), qui habite le nord de l'Atlantique et vient quelquefois échouer sur les côtes de France, pendant l'hiver, toujours à la suite de quelque tempête. Sa taille varie de 16 à 17 m de long; le jeune, à sa naissance, a 4 m. Le ventre est d'un blanc rosé, les fanons petits et noirâtres. Dans le nord de l'Atlantique la Jubarte se dirige en hiver vers la haute mer pour revenir en été et jusqu'en automne sur les côtes du Groenland elle y séjourne d'avril en novembre, puis redescend sur les côtes d'Europe. Ces Cétacés

se plaisent dans les baies et le long des côtes où l'eau est

profonde. Ils ont été chassé pour leur huile peu abondante,

mais de qualité supérieure comme celle des Cachalots : leur

chasse était dangereuse à cause de la vivacité de

leurs mouvements, surtout quand ils sondaient la tête la première

en agitant en l'air de leur large queue, et, comme ils coulaient après

la mort, on ne pouvait les attaquer que dans les baies où leur cadavre

revenait sur l'eau au bout de quelques jours.

Jubarte. On trouve des Baleines à bosse dans toutes les mers et l'on en a distingué au moins trois sous-espèces: Megaptera n. versabilis du Nord-Pacifique; M. n. Lalandii des environs du Cap et de tout le sud de l'Atlantique; M. n. indica (Gervais), de l'océan Indien, et l'on en trouve aussi en Océanie, sur les côtes de l'Australie, de la Nouvelle-Calédonie et de la Nouvelle-Zélande. Le genre Balaenoptera.

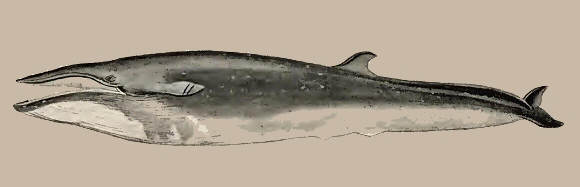

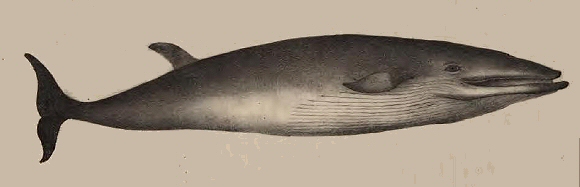

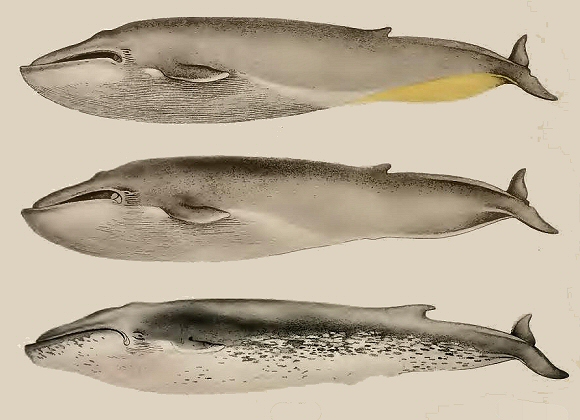

Balénoptèra boréalis et (ci-dessous) Balaenoptera Acutorostrata.  D'après Lacépède « Ces plis, dit Jouan, ont pour but d'aider ces animaux, qui n'ont pas une épaisseur de lard suffisante pour les rendre spécifiquement plus légers que l'eau, à monter et à se maintenir à la surface. Quand ils dilatent leurs sillons, le corps devient plus volumineux, l'animal remonte; inversement, pour descendre, ils les referment, et par làLa maigreur relative de ces Cétacés, leur agilité et la brusquerie de leurs mouvements, empêchaient autrefois les baleiniers de les poursuivre. On a distingué une dizaine de formes de Balénoptères, dont trois espèces se rencontrent sur les côtes de France; une seule pénètre régulièrement dans la Méditerranée : la Baleine bleue ou Rorqual de la Méditerranée. La

Baleine bleue

Rorqual commun. Le Rorqual de Sibbald (anc. Balaenoptera Sibbaldi) est une sous-espèce de Balaenoptera musculus de grande taille, bien distincte par la forme de sa nageoire dorsale qui est basse, allongée en forme de rasoir. Le corps est fusiforme, très renflé sur le dos, d'où le nom de Gibbar que lui donnaient plus particulièrement les anciens baleiniers. La mâchoire inférieure se relève de chaque côté, étant plus large que la supérieure, et les lèvres portent un lobe arrondi et saillant près de la commissure. Les pectorales sont minces, étroites et pointues, les fanons petits et noirs. La couleur est d'un gris ardoisé uniforme avec la gorge jaunâtre : les plis se prolongent très loin en arrière et sur les flancs. Cette forme, propre à l'Atlantique du Nord, atteint de 20 à 30 m de long, et s'échoue assez rarement sur les côtes de l'Océan. Elle se nourrit de Poissons et de Crustacés. Le

Rorqual à museau pointu.

Le

Rorqual boréal.

Balénoptères. On trouve des Rorquals dans toutes les mers, même sous les tropiques dont ils ne se tiennent pas éloignés à la manière des Baleines franches. Les trois espèces de l'Atlantique-Nord sont représentées dans le Pacifique, l'océan Indien et l'hémisphère austral par des sous-espèces tellement voisines que leur distinction est souvent difficile. Dans l'Atlantique-Sud le Petit rorqual de l'Antarctique, parfois considéré comme une espèce distincte (B. bonaërensis, Burmeister), est l'analogue du Petit rorqual de l'Atlantique Nord (B. acutorostrata); la Baleine bleue (B. musculus) est représentée par des formes qui ont porté autrefois les noms de B. patachonica (Burm.) ou B. australis (Gray), la sous-espèce B. m. Sibbaldi a porté ici les nom de B. intermedia (Burm.) ou le Sibbaldius antarcticus de Gray. Dans le Pacifique-Nord, on trouve Balaenoptera a. Davidsoni (Scammon), sous-espèce de B. acutorostrata; B. p. velifera (Cope), grande sous-espèce de 21 m de long , est une forme de B. physalus, comme aussi B. p. Swinhoei (Gray), des mers de la Chine et du Japon; B. b. Schlegelii (Flower), de Java et du Japon, appartient à l'espèce B. borealis; enfin B. m sulfurea (Van Beneden), très grande baleine à ventre d'un jaune soufre, est une forme de B. musculus. D'autres Rorquals vivent sur les côtes d'Australie, de la Nouvelle-Calédonie et de la Nouvelle-Zélande. La variété de Baleine bleue (B. musculus) de l'océan Indien a été désignée par Blyth sous le nom de Balaenoptera indica, que Gervais appliquait à un Mégaptère : l'espèce de Blyth atteint 25 mètres de long. Notons enfin que Giglioli, dans son voyage autour du monde sur la corvette italienne Magenta, assurait avoir rencontré dans le Pacifique (par 28° de latitude Sud et 88° de longitude Ouest) un Cétacé de 18 m de long, qu'on n'avait pu capturer, mais qui se distinguait de toutes les Baleines connues par la présence de deux nageoires dorsales distantes de 2 m l'une de l'autre. Il proposait d'en faire un genre à part sous le nom de Amphiptera pacifica, dont l'identification à un une espèce connue reste encore incertaine. Le ventre était blanc sans sillons apparents. Les Eschrichtidés (Baleines grises)Le genre Eschrichtius.La Baleine grise de Californie. Le genre Eschrichtius (ou Rachianectes de Cope) a été créé pour des Baleines qui, par leur tête allongée, ressemblent aux Balénoptères mais ont le ventre lisse et manquent de nageoire dorsale comme les Baleines boréales. Le corps est d'un gris bleuâtre, allongé, pisciforme, la tête pointue, la lèvre inférieure dépassant la mâchoire supérieure. Les fanons sont courts, les plus grands ne dépassant pas 45 cm, et de couleur brun clair. -

Baleines grises de Californie (Esrchichtius robustus). Source : NOAA. Le seul représentant actuel de ce genre est la Baleine grise de Californie ou Eschrichtius robustus (Californian Gray), que l'on ne trouve que dans le Nord-Pacifique sur les côtes de la Californie (Rach. glaucus Cope). Les femelles atteignent 14 m; les mâles dépassent rarement 12 m. En octobre et novembre on les voit sur les côtes de l'Orégon et de la Haute-Californie, au Nord du 20e degré, se tenant près de terre au milieu des goémons et jusque dans les brisants. De novembre en mai les femelles entrent pour mettre bas dans les lagunes communiquant avec la mer, tandis que les mâles restent à peu de distance en dehors de l'entrée. Pendant l'été, tous remontent jusque dans la mer d'Okhotsk et l'océan Arctique. Les Néobalénidés (Baleines pygmées)Une dernière espèce, remarquable par sa petite taille, la Baleine naine ou Baleine pygmée (Caperea marginata ou Neobalaena marginata Gray) vit dans le Pacifique Sud. Elle est signalée notamment au large des côtes de la Nouvelle-Zélande sa longueur totale ne dépasse pas 5 m chez l'adulte.Les Baleines fossilesOn n'a pas trouvé de Baleines fossiles avant l'époque tertiaire, mais les débris de ces animaux ne sont pas rares dans les couches marines de cette époque. On en a trouvé en Europe et dans les deux Amériques; mais le gisement le plus riche en types fossiles de cette famille est le crag d'Anvers, d'où l'on a retiré un volume de près de deux cents mètres cubes d'ossements qui ont été décrits par Van Beneden et figurés dans l'ouvrage qu'il a publié, en collaboration avec Gervais, sous-le nom d'Ostéographie des cétacés vivants et fossiles.A l'époque pliocène, alors que la Grande-Bretagne était encore unie au continent : « Cette partie des Pays-Bas formait un estuaire, un golfe au fond duquel, - et cela pendant des temps géologiques très longs, - les courants et les vents poussaient des cadavres de Phoques, de Dauphins, de Baleines, des Tortues grandes comme des éléphants, des Requins de 50 pieds de longueur ».Outre les genres encore vivants on y trouve les représentants de plusieurs genres éteints, caractérisés par Van Beneden et Gervais sous les noms de Neobalaena, Probalcaena, Balaenula, Balaenatus, Megapteropsis, Cethorium, Plesiocetus,etc. Ce dernier genre se retrouve dans les sables pliocènes du val d'Arno, en Italie, très riche également en ossements de Cétacés. Souvent ces animaux ne sont représentés que par les débris de leur caisse auditive, désignés sous le nom de Cétotolites (pierres de baleines), qui sont très abondants dans le crag d'Anvers et le red-crag d'Angleterre. Les osselets de l'oreille, très grands et très durs chez ces animaux, se conservent bien à l'état fossile et leur forme est assez caractéristique pour permettre à elle seule de distinguer les espèces. On a également trouvé des Baleines dans les couches tertiaires de l'Amérique du Nord (Protobalaena, Eschrichtius, etc.), et de l'Amérique du Sud. Quant à la phylogénie de ces singuliers Mammifères, on peut dire que la présence de dents à l'état foetal permet de faire dériver les Baleines de Cétacés primitivement pourvus de dents, et à ce point de vue les Zeuglodontes, animaux marins pisciformes et très allongés du Miocène de l'Amérique du Nord, peuvent être considérés comme appartenant à la ligne ancestrale des Balénidés. La présence chez ces derniers d'un bassin atrophié, simplement suspendu dans les chairs, mais qui porte encore des rudiments des membres inférieurs sous forme d'osselets distincts, alors qu'il n'y a plus trace de ces membres à l'extérieur, permet d'affirmer que les ancêtres des Baleines ont eu deux paires de nageoires comme les Phoques de l'époque actuelle et les Ichthyosaures de l'époque secondaire, mais n'indique nullement que ces grands Cétacés aient jamais été des quadrupèdes terrestres. (E. Trouessart). |

| . |

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

|