| Les connaissance que l'on pensait avoir acquise à la fin du XIXe siècle de l'atmosphère de Vénus portaient à s'interroger sur l'habitabilité de la planète de Vénus portaient à s'interroger sur l'habitabilité de la planète , et, pour commencer sur sa météorologie. Beaucoup de choses étranges ont été dites alors et même encore dans les années 1960, à l'aube de l'exploration de la planète à l'aide de sondes spatiales. De plus, l'opacité de cette atmosphère à longtemps été sous-estimée. On a cru déceler des détail du sol vénusien, quand on on ne voyait que des nuages. De ce fait, la connaissance de la période de rotation , et, pour commencer sur sa météorologie. Beaucoup de choses étranges ont été dites alors et même encore dans les années 1960, à l'aube de l'exploration de la planète à l'aide de sondes spatiales. De plus, l'opacité de cette atmosphère à longtemps été sous-estimée. On a cru déceler des détail du sol vénusien, quand on on ne voyait que des nuages. De ce fait, la connaissance de la période de rotation de la planète a elle aussi dû attendre l'âge spatial pour être définitivement fixée. de la planète a elle aussi dû attendre l'âge spatial pour être définitivement fixée. Dates clés : 1666 - Cassini estime à environ 24 heures la rotation de Vénus. 1890 - Schiaparelli et d'autres optent pour une rotation de 225 jours environ. 1962-1967 - Carpenter, déduit d'observations radar que la rotation est de 243 jours; il confirme par ailleurs les soupçons qui la faisaient déjà depuis quelques années rétrograde. | |

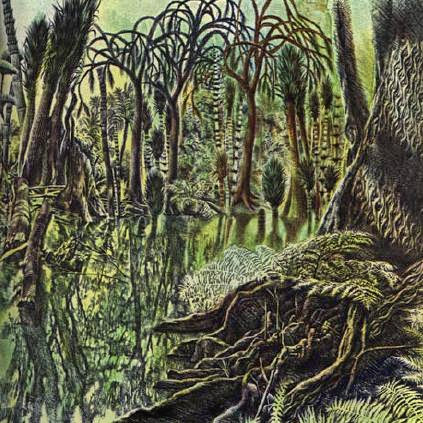

| La météorologie vénusienne L'air que l'on aurait pu respirer sur Vénus que l'on aurait pu respirer sur Vénus , croyait-on, n'était pas très différent, physiquement et chimiquement de celui que nous respirons. Il semblait lui aussi imprégné, comme le nôtre, de vapeur d'eau, et les variations de température y produisaient apparemment des nuages, des courants atmosphériques, des vents, des pluies, en un mot, un régime météorologique offrant de grandes analogies avec le nôtre. Les différences supposées entre les deux atmosphères faisaient par ailleurs croire que malgré la plus grande proximité du Soleil , croyait-on, n'était pas très différent, physiquement et chimiquement de celui que nous respirons. Il semblait lui aussi imprégné, comme le nôtre, de vapeur d'eau, et les variations de température y produisaient apparemment des nuages, des courants atmosphériques, des vents, des pluies, en un mot, un régime météorologique offrant de grandes analogies avec le nôtre. Les différences supposées entre les deux atmosphères faisaient par ailleurs croire que malgré la plus grande proximité du Soleil , Vénus devait se trouver, au point de vue de l'habitabilité, dans des conditions sensiblement voisines de celles de notre globe. , Vénus devait se trouver, au point de vue de l'habitabilité, dans des conditions sensiblement voisines de celles de notre globe.

Paysage vénusien, selon l'opinion d'Arrhénius, en 1918...

A une nuance près : les observations de Cassini, de Bianchini, de Vico, faisaient attribuer à l'axe de rotation de Vénus une inclinaison importante - Les observations de Bianchini avaient indiqué 75° et les mesures modernes de Vico l'estimaient à 55° -, d'où résulteraient des transitions brusques d'une saison importante - Les observations de Bianchini avaient indiqué 75° et les mesures modernes de Vico l'estimaient à 55° -, d'où résulteraient des transitions brusques d'une saison torride à une saison glaciale; mais en même temps, la fiabilité de ces observations avaient fini par être très contestée. Toutes les spéculations semblaient dès lors permises... torride à une saison glaciale; mais en même temps, la fiabilité de ces observations avaient fini par être très contestée. Toutes les spéculations semblaient dès lors permises...

- | Des ambiguïtés des sixties Les premières études radar destinées à percer les secrets que Vénus cachait sous ses nuages ont d'abord rendu les astronomes assez perplexes. Certes, ces travaux ont permis de montrer que la surface de la planète présentait certaines irrégularités, contrairement à l'avis de quelques astronomes qui la pensaient complètement recouverte de liquide. Mais ils montraient également que la température de la planète devait atteindre les 300° C (la sonde Mariner II, permit même de conclure en 1962 que la température pouvait atteindre les 462° C...). L'hypothèse que Vénus renferme des lacs de métaux fondus (alumine, plomb, étain, magnésium ou zinc) sous sont atmosphère à haute pression a été avancée. a été avancée. Mais surtout, l'origine de cette température très élevée posait problème. Fallait-il invoquer un effet de serre? C'est l'option qui sera finalement retenue, mais auparavant d'autre possibilités ont été explorées. En particulier, on s'est demandé si la température ainsi mesurée concernait bien le sol de la planète ou seulement celle d'une couche atmosphérique élevée. Des astronomes tels que John Strong et William Plummer ont même souligné que dans pareille hypothèse l'habitabilité de Vénus n'était toujours pas complètement exclue. très élevée posait problème. Fallait-il invoquer un effet de serre? C'est l'option qui sera finalement retenue, mais auparavant d'autre possibilités ont été explorées. En particulier, on s'est demandé si la température ainsi mesurée concernait bien le sol de la planète ou seulement celle d'une couche atmosphérique élevée. Des astronomes tels que John Strong et William Plummer ont même souligné que dans pareille hypothèse l'habitabilité de Vénus n'était toujours pas complètement exclue. Des obstacles demeuraient cependant : les sondes spatiales avaient montré l'absence de champ magnétique capable de mettre la planète à l'abri du rayonnement cosmique dont on sait qu'il est nuisible pour la vie; et d'autre part, la composition chimique de Vénus semblait assez éloignée de celle de la Terre . Kozyrev avait montré que le gaz carbonique était dominant, et l'eau paraissent en outre assez rare. Audouin Dollfus en 1963 et John Strong en 1964 ont toutefois déduit de leurs observations qu'on pouvait la rencontrer sous forme de cristaux de glace dans une proportion de 10 milligrammes par centimètre cube au dessus des nuages. . Kozyrev avait montré que le gaz carbonique était dominant, et l'eau paraissent en outre assez rare. Audouin Dollfus en 1963 et John Strong en 1964 ont toutefois déduit de leurs observations qu'on pouvait la rencontrer sous forme de cristaux de glace dans une proportion de 10 milligrammes par centimètre cube au dessus des nuages. | - |

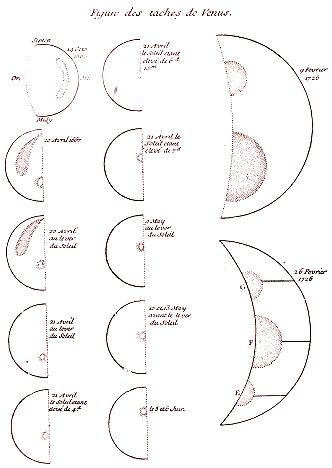

| La période de rotation Restait cependant une énigme, dont la résolution aurait pu fournir une clé précieuse de la météorologie vénusienne : quelle était la durée du jour sur cette planète? Il faudra patienter jusqu'au milieu du XXe siècle pour obtenir une réponse satisfaisante. En attendant, on s'essaie à donner quelques chiffres. sur cette planète? Il faudra patienter jusqu'au milieu du XXe siècle pour obtenir une réponse satisfaisante. En attendant, on s'essaie à donner quelques chiffres. Cassini est le premier qui, étant parvenu à remarquer quelques taches sur son disque, en suivit le mouvement, et conclut à l'existence d'une rotation, que ses mesures, commentées par son fils, portaient à 23 heures 15 minutes. "Je puis néanmoins dire (supposé que cette partie luisante de Venus que j'ay observee, & particulierement cette année, ait toujours été la mesme) qu'en moins d'un jour elle acheve son mouvement, soit de revolution, soit de libration; de maniere qu'en 23 jours à peu près [après 25 rotations supposées], elle revient environ à la mesme heure, à la mesme situation dans la Planete de Venus: ce qui ne se fait pas néanmoins sans quelque irregularité." (Le Journal des Sçavans, 12 décembre 1667, pp. 122-125). Ces observations datent de 1666. Elles ont été faites à Bologne, en Italie, avant que Louis XIV eût appelé cet astronome à la direction de l'Observatoire de Paris , qui venait d'être fondé. Soixante ans plus tard, en 1726, Bianchini, autre astronome italien, trouvait 24 jours 8 heures pour cette même durée de rotation. Cette énorme différence provenait de ce qu'il avait observé la même tache revenue à une position identique après une période de 25 rotations entières, ce qui donne, par la division, 23h 22 mn pour la durée de chacune d'elles, nombre très voisin de celui de Cassini. En 1789, Schroeter, qui a suivi la planète pendant neuf ans, estime la période de rotation à 23 heures 28 minutes. EN 1811, il publiera la valeur "affinée" de 23 heures 21 minutes et... 7,977 secondes. , qui venait d'être fondé. Soixante ans plus tard, en 1726, Bianchini, autre astronome italien, trouvait 24 jours 8 heures pour cette même durée de rotation. Cette énorme différence provenait de ce qu'il avait observé la même tache revenue à une position identique après une période de 25 rotations entières, ce qui donne, par la division, 23h 22 mn pour la durée de chacune d'elles, nombre très voisin de celui de Cassini. En 1789, Schroeter, qui a suivi la planète pendant neuf ans, estime la période de rotation à 23 heures 28 minutes. EN 1811, il publiera la valeur "affinée" de 23 heures 21 minutes et... 7,977 secondes.

Enfin, une belle série d'observations organisées en 1841 sous le ciel ordinairement très pur de Rome par le P. de Vico, a laissé penser que l'on tenait enfin la réponse. On a attribué alors la période de rotation de Vénus à 23 heures 21 minutes 22 secondes. Un valeur que d'autres arguments sont venus rendre crédible au cours des décennies suivantes. En particulier les mesures qui ont été faites de l'aplatissement de la planète. Mesuré ainsi par Tennant pendant le passage de 1874, cet aplatissement polaire a été évalué à 1/260. Cette valeur qui apparaissait un peu supérieure à celle de l'aplatissement terrestre, qui est de 1/234, et pouvait s'expliquer par une rotation légèrement plus rapide de Vénus.

Observation des taches et de la rotation de Vénus.

(Cassini, 1666-1667 et, à droite, Bianchini, 1726).

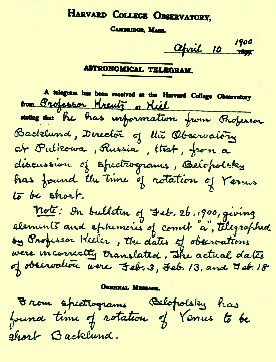

La grande difficulté de cette détermination provenait en partie de ce que la planète a une rotation rétrograde, alors que l'on analysait les observations en faisant l'hypothèse qu'elle était dans le sens direct comme celle des autres planètes connues. Une ambiguïté déjà pressentie à la suite des travaux de Stuyvaert qui, entre 1877 et 1890 avait produit une série de dessins très soignés de Vénus et qui étaient compatibles avec une rotation lente comme avec une rotation rapide (soit autour de 23 heures, comme le croient encore, à partir d'observations indépendantes, Flammarion, Trouvelot et Niesten). Même si certains astronomes tels que Vogel et Lohse, dans un premier temps, puis Schiaparelli (Rendiconti del R. Instituto Lombardi, vol. XXIII, puis Ast. Nach. n°2944) (et à sa suite Perrotin, Tacchini, Cerulli, et Mascari) avaient déjà cru pouvoir conclure dès 1890 que la rotation de Vénus était synchrone avec sa révolution (soit 224,7 jours), l'énigme va persister encore pendant plusieurs décennies. Cela valait bien un télégramme...

Kreutz (1900) : "Backlund a trouvé que

le temps de rotation de Vénus est court"... | |

| Le bout du tunnel.

En 1900, Belopolski, qui a recours à la méthode spectroscopique (recours à l'effet Doppler) inaugurée par Dunér pour constater la rotation du Soleil, croit pouvoir conclure à une "rotation rapide", estimée à 12 heures. Ces mêmes études spectrales de Vénus se poursuivront au cours des premières décennies du XXe siècle, mais avec des conclusions toujours aussi peu décisives. Par exemple, Slipher, qui est l'assistant de Lowell à Flagstaff opte, en 1903, pour une valeur de 225 jours. En 1922, St-John et Nicholson à l'observatoire du Mont Wilson, déduisent de leurs recherches sur la composition chimique de l'atmosphère vénusienne (dans laquelle ils découvrent l'absence d'eau et d'oxygène) que la période doit probablement être inférieure à 225 jours, mais supérieure à 15 jours. En définitive, les progrès auront été bien minces, jusqu'à ce que ce type d'études connaisse un renouveau au cours de la seconde moitié du siècle. En 1956, profitant d'une élongation favorable de Vénus, Robert Richardson a effectué une spectroscopique de Vénus à l'aide du télescope de 2,5 m du mont Wilson (Californie ), et d'autres instruments plus petits. Les résultats des observations se sont avérés compatibles avec trois options : ), et d'autres instruments plus petits. Les résultats des observations se sont avérés compatibles avec trois options : 1 - Les sens de rotation est rétrograde, et la période est comprise entre 8 et 46 jours. Selon Richardson, il y avait une chance sur deux pour que l'on soit dans ce cas de figure. 2 - La période dépasse les 14 jours, ou alors elle dépasse 5 jours et est rétrograde. Seize chances sur dix-sept pour qu'il en soit ainsi... 3 - La période est supérieure à 7 jours dans le sens direct, ou bien elle dépasse 3,5 jours dans le sens rétrograde. Une affirmation qui a 134 chances sur 135 d'être exacte. Une ambiguïté, ajoutée aux incertitudes issues des études radioatronomiques, qui montre bien quelle était encore à cette époque la perplexité des astronomes sur cette question.

- Et pendant ce temps sur radio Vénus... Entre février et juillet 1956, Kraus, à l'université d'Etat de l'Ohio a effectué une étude des signaux radios émis par Vénus dont les caractéristiques fluctuantes lui ont rappelé celle de Jupiter . Des impulsions ont été constatées tous les 13 jours, mais Kraus a supposé que cet intervalle ne correspondait pas à la période de la rotation de la planète, mais plutôt à la "fréquence de battement entre les périodes de rotation de Vénus et de la Terre", ce qui l'a conduit à donner comme valeur probable de la période de Vénus quelque chose comme 22 heures 17 minutes (à plus ou moins dix minutes près). Aucune indication sur le sens de rotation n'était obtenue par ce moyen. . Des impulsions ont été constatées tous les 13 jours, mais Kraus a supposé que cet intervalle ne correspondait pas à la période de la rotation de la planète, mais plutôt à la "fréquence de battement entre les périodes de rotation de Vénus et de la Terre", ce qui l'a conduit à donner comme valeur probable de la période de Vénus quelque chose comme 22 heures 17 minutes (à plus ou moins dix minutes près). Aucune indication sur le sens de rotation n'était obtenue par ce moyen. Une conclusion aussitôt contestée par des astronomes qui on noté que si la rotation de vénus avait été aussi rapide, la planète aurait montré un certain aplatissement polaire, comme la Terre. Or, ce n'est pas le cas. Si bien que l'on a préféré généralement adopter, au vue des études de Kraus, la valeur de 13 jours, plus proche des valeurs déduites des études spectroscopiques. | -

Même si l'on peut encore trouver jusque vers 1977 des travaux spectroscopiques qui concluent à une rotation rapide de Vénus dans le direct, la lente rotation de la planète dans le sens rétrograde est le plus souvent considérée comme acquise à la fin des années 1960, grâce aux études radar de la planète. Le radar perce le rideau opaque de l'atmosphère et peut rendre compte, grâce à l'effet Doppler est le plus souvent considérée comme acquise à la fin des années 1960, grâce aux études radar de la planète. Le radar perce le rideau opaque de l'atmosphère et peut rendre compte, grâce à l'effet Doppler , de la rotation de la surface. Le chiffre, pour la rotation sidérale, de 242, 982 jours, que donne en 1970 (à partir de mesures effectuées entre 1962 et 1967) R. L. Carpenter, par exemple, peut être comparé à celui qui est admis aujourd'hui de 243,686 jours. , de la rotation de la surface. Le chiffre, pour la rotation sidérale, de 242, 982 jours, que donne en 1970 (à partir de mesures effectuées entre 1962 et 1967) R. L. Carpenter, par exemple, peut être comparé à celui qui est admis aujourd'hui de 243,686 jours. Les toutes premières études radar de la planète remontent aux travaux en 1961 de Victor et Stevens (Jet Propulsion laboratory) et de chercheurs de l'observatoire Lincoln du MIT. Elles ont permis de conclure à une probable périodicité longue, mais sa valeur n'a pas pu être donnée. En 1963, les étude de Smith ont montré que la rotation était possiblement rétrograde. La même année, Kotelnikov et ses collaborateurs, adoptent la rotation rétrograde, et lui donnent à la période une valeur comprise entre 200 et 300 jours. En 1964, Carpenter, fini par conclure, à partir des travaux conduits au JPL au cours des deux années précédentes, que la rotation doit effectivement être rétrograde et que sa valeur est de 250 jours (plus ou moins 40 jours).

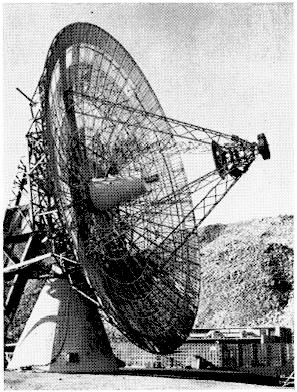

L'antenne parabolique du JPL à Goldstone (Californie).

(Source : Schuster, Levy, Astronomical Journal, février 1964). A la même époque Posonby à Jodrell Bank, en Angleterre, confirme la rotation rétrograde, mais fournit des valeur imprécises pour la rotation (entre 100 et 300 jours). En 1965, Goldstein, fondant sa conclusion sur des mesures de plus en plus précises obtenues au JPL, publie la valeur de 250 à 9 jours près. Il donne également la valeur de l'inclinaison de l'axe de rotation de la planète. En 1966, Carpenter resserre de nouveau la fourchette et donne une période comprise entre 254 et 255 jours. En 1967, des observations commencées trois ans plus tôt à partir de l'observatoire d'Arecibo, à Porto Rico, donnent un résultat très précis : 245,1 jours. (Le même article, publié par Dyce, Pettengill et Shapiro dans l'Astronomical Journal fixe la durée de rotation de Mercure à 88 jours). à 88 jours). | |

| La superrotation de l'atmosphère

On sait aujourd'hui que l'atmosphère vénusienne tourne globalement autour de la planète en quatre jours environ, alors que la période de rotation de Vénus est de 243,7. Ce phénomène dont l'élucidation est complexe, appelé superrotation, est en relation notamment avec les effets de marées , et sans doute des effets thermiques, subis par cette atmosphère. Il a pu être mis en évidence, sinon compris du fait des incertitudes qui régnaient alors sur la rotation de la planète proprement dite, dès 1957 par C. Boyer, à l'aide de photographies sensibles à la partie ultraviolette du spectre , et sans doute des effets thermiques, subis par cette atmosphère. Il a pu être mis en évidence, sinon compris du fait des incertitudes qui régnaient alors sur la rotation de la planète proprement dite, dès 1957 par C. Boyer, à l'aide de photographies sensibles à la partie ultraviolette du spectre électromagnétique (un type d'étude inauguré dès 1928 par F. E. Ross). Elle a été déduite du suivi d'une structuration en Y couché des nuages équatoriaux, souvent signalée par la suite. électromagnétique (un type d'étude inauguré dès 1928 par F. E. Ross). Elle a été déduite du suivi d'une structuration en Y couché des nuages équatoriaux, souvent signalée par la suite. | |