|

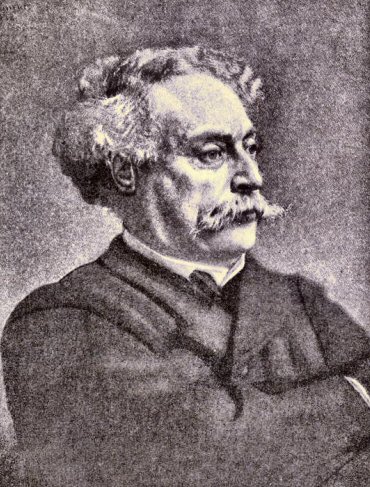

Alexandre Davy

de la Pailleterie Dumas, dit Alexandre Dumas est un auteur

dramatique et romancier (ou fabricant de romans?),

fils du général Alexandre Dumas, né à Villers-Cotterets

(Aisne) le 5 thermidor an X (24 juillet 1802), mort à Puys, près

de Dieppe, le 5 décembre 1870. Les

divers épisodes de la vie de Dumas ont été tant de

fois contés par lui-même ou par d'autres jusque dans leurs

moindres détails qu'il suffirait de résumer brièvement

les principales circonstances de cette existence si prodigieusement active,

ainsi que les grandes oeuvres qui en marquent les étapes, puis de

grouper, dans l'ordre chronologique, et par leur nature même, les

autres écrits de Dumas, dont la paternité lui a été

contestée, ou ceux-là même qu'on pourrait, de son propre

aveu, retrancher de son avoir. La bibliographie placée à

la suite de cet article permettra d'ailleurs à ceux qui voudront

approfondir cette double étude de consulter les sources auxquelles

il leur faudra puiser.

Restée veuve en 1806 et réduite

aux modiques ressources que lui concédait le titre de son mari,

Mme Dumas ne put faire donner au fils issu de cette union qu'une éducation

extrêmement sommaire et incomplète. L'enfant tenait, par contre,

de son père, une constitution athlétique, une aptitude naturelle

à tous les exercices du corps et une santé robuste. Les premiers

chapitres de ses Mémoires renferment de nombreuses preuves

de ce triple privilège, dont Dumas se montre presque aussi fier

que de ses qualités intellectuelles et qui favorisèrent singulièrement

les frasques de son adolescence, longuement contées aux mêmes

pages. D'abord clerc d'avoué à Villers-Cotterets, puis à

Crépy-sur-Oise (Crépy-en-Valois),

il vint en 1823 à Paris solliciter l'appui

des anciens compagnons d'armes de son père, ralliés, pour

la plupart, à la Restauration. Éconduit de divers côtés,

il ne fut accueilli avec bienveillance que par un membre de l'opposition,

le général Foy qui, aussi frappé

de ses talents de calligraphe qu'affligé de son ignorance, lui procura

une place d'expéditionnaire dans les bureaux de la chancellerie

du duc d'Orléans.

Le jeune homme, qui se proposait bien un

jour de vivre de sa plume, se trouva néanmoins fort heureux de devoir

à son écriture un traitement de 4 200 F qui lui permettait

de ne plus être à la charge de sa mère et lui laissait

assez de loisirs pour apprendre tout ce qu'il ne savait pas et nommément

l'histoire de France. Bientôt il osa faire

imprimer ses premiers essais : une Elégie sur la mort du général

Foy (1825, in-8); un dithyrambe en l'honneur de Canaris (1826,

in-12) et un petit volume de Nouvelles contemporaines (1826, in-12).

En même temps, il collaborait à deux vaudevilles,

la Chasse et l'Amour (Ambigu-Comique,

22 septembre 1825) et la Noce et l'Enterrement (Porte Saint-Martin,

24 novembre 1826), tous deux signés Davy et dont il partagea les

minces profits avec son camarade de jeunesse, Adolphe de Ribbing (de Leuven),

James Rousseau, Lassagne et Gustave Vulpian.

D'autres tentatives dramatiques, plus sérieuses,

tirées de la conjuration de Fiesque ou de l'épisode des Gracques,

demeurèrent alors inédites, tandis qu'un passage d'Anquetil

lui inspirait le drame d'où datent ses véritables débuts

: Henri III et sa cour (cinq actes, en prose), représenté

sur le Théâtre-Français le 11 février 1829,

et demeuré depuis au répertoire, lui valut de véritables

ovations; le duc d'Orléans, bien que fort peu sympathique à

son subordonné, ne dédaigna pas de donner lui-même

le signal des applaudissements et le nomma bibliothécaire adjoint

aux appointements annuels de 1500 F. Alexandre Dumas avait écrit

avant Henri III un autre drame reçu dès le 30

avril 1828 par le comité du même théâtre et dont

diverses circonstances avaient fait ajourner la représentation :

ce drame, c'était Christine ou plutôt, pour lui donner

le titre sous lequel il fut définitivement joué à

l'Odéon le 30 mars 1830, Stockholm, Fontainebleau et Rome,

trilogie en cinq actes et en vers, avec prologue et épilogue. Son

succès ne fut pas moins vif que celui de Henri III, et Dumas

se vit dès lors considéré comme l'émule de

Victor Hugo; mais cette rivalité n'avait

pas encore altéré leurs bons rapports personnels. Convié

par Hugo à une lecture de Marion Delorme, alors arrêtée

par la censure, il avoua hautement son admiration; de son côté,

dit-on, Victor Hugo aurait, aidé d'Alfred de

Vigny, retouché une centaine de vers de Christine, mal

accueillis le soir de la première représentation.

-

Statue

d'Alexandre Dumas, à Villers-Cotterêts. ©

Photo : Serge Jodra, 2010.

Dumas avait depuis quelques mois dit pour

toujours adieu à la vie administrative et travaillait à plusieurs

drames lorsque éclata la révolution de 1830. Il fit le coup

de feu parmi les insurgés et, sur l'ordre de La

Fayette, se rendit en hâte à Soissons où,

avec le concours de quelques habitants, il protégea une importante

poudrière et en assura la possession au parti vainqueur. Puis il

partit pour la Vendée avec mission d'y provoquer la formation d'une

garde nationale chargée de défendre le pays contre une nouvelle

chouannerie que tout pouvait faire craindre. Admis au retour à faire

connaître au roi lui-même son impression sur l'état

des esprits, Dumas ne lui dissimula pas combien le remède lui semblait

dangereux et insista sur la nécessité d'ouvrir à travers

le Bocage et le Marais des voies de communication qui rendraient plus difficile

la guerre civile qu'on redoutait. Bien que le second de ses conseils ait

été suivi plus tard, le résultat de l'enquête

ne raffermit point le crédit de Dumas auprès de Louis-Philippe;

son élection de capitaine dans l'artillerie de la garde nationale

parisienne, devenue l'un des foyers de l'opposition à la monarchie

du 9 août, une visite intempestive aux Tuileries

avec l'uniforme de ce corps supprimé par décret la veille

même, le refus de prestation de serment exigé pour la remise

du brevet et des insignes de la croix de Juillet, la présence, de

Dumas aux obsèques du général Lamarque, prélude

des journées des 5 et 6 juin 1832, tels sont les principaux épisodes

de cette période de politique militante à laquelle, par bonheur,

Dumas ne tarda pas à renoncer, mais qu'il fallait rappeler sommairement

ici.

Une violente passion conçue pour

Mme Mélanie Waldor (fille de Villenave), et à laquelle celle-ci,

mariée à un officier, ne pouvait répondre, inspira

à Dumas ce drame où, sous le nom d'Antony ,

il s'est peint lui-même, a-t-il dit, « moins l'assassinat

» et où il a peint, sous le nom d'Adèle Hervey, la

maîtresse adorée, « moins la fuite », et

qui, merveilleusement interprété par Bocage

et Mme Dorval (Porte-Saint

Martin, 3 mai 1831), obtint alors une centaine de représentations.

En 1831, il fut question de le transporter à la Comédie-Française,

mais un article du Constitutionnel le dénonça comme

immoral; l'interdiction, alors prononcée par le ministre de l'intérieur,

fut levée seulement à la fin du second Empire, et ensuite

Antony a repris sa place dans la série des matinées

classiques organisées par l'Odéon. De 1831 à 1843,

et sans préjudice des autres oeuvres qui seront rappelées

plus loin, Dumas occupa les diverses scènes de Paris

avec les pièces suivantes : Napoléon Bonaparte ou Trente

Ans de l'histoire de France, drame en six actes (Odéon, 10 janvier

1831), écrit en huit jours chez Harel qui retenait l'auteur en chartre

privée; Charles VII chez ses grands vassaux, tragédie

en cinq actes (Odéon, 20 octobre 1831), mal accueillie du public,

malgré des beautés de premier ordre; Richard Darlington,

drame en trois actes et en prose avec un prologue (Porte-Saint-Martin,

10 décembre 1831), dû à la collaboration de Beudin

et de Gonbaux qui en avaient fourni à Dumas l'idée première,

empruntée aux Chroniques de la Canongate de Walter

Scott, et où Frédérick Lemaitre déploya

un talent prodigieux; Térésa, drame en cinq actes

(Opéra-Comique, Théâtre-Ventadour, 6 février

1832) dont le scénario primitif était d'Anicet-Bourgeois;

le Mari de la Veuve, comédie en un acte et en prose (Théâtre-Français,

4 avril 1832), avec la collaboration d'Anicet-Bourgeois et de Durrieu qui

ne furent point nommés sur le titre de la brochure; la Tour de

Nesle ,

il s'est peint lui-même, a-t-il dit, « moins l'assassinat

» et où il a peint, sous le nom d'Adèle Hervey, la

maîtresse adorée, « moins la fuite », et

qui, merveilleusement interprété par Bocage

et Mme Dorval (Porte-Saint

Martin, 3 mai 1831), obtint alors une centaine de représentations.

En 1831, il fut question de le transporter à la Comédie-Française,

mais un article du Constitutionnel le dénonça comme

immoral; l'interdiction, alors prononcée par le ministre de l'intérieur,

fut levée seulement à la fin du second Empire, et ensuite

Antony a repris sa place dans la série des matinées

classiques organisées par l'Odéon. De 1831 à 1843,

et sans préjudice des autres oeuvres qui seront rappelées

plus loin, Dumas occupa les diverses scènes de Paris

avec les pièces suivantes : Napoléon Bonaparte ou Trente

Ans de l'histoire de France, drame en six actes (Odéon, 10 janvier

1831), écrit en huit jours chez Harel qui retenait l'auteur en chartre

privée; Charles VII chez ses grands vassaux, tragédie

en cinq actes (Odéon, 20 octobre 1831), mal accueillie du public,

malgré des beautés de premier ordre; Richard Darlington,

drame en trois actes et en prose avec un prologue (Porte-Saint-Martin,

10 décembre 1831), dû à la collaboration de Beudin

et de Gonbaux qui en avaient fourni à Dumas l'idée première,

empruntée aux Chroniques de la Canongate de Walter

Scott, et où Frédérick Lemaitre déploya

un talent prodigieux; Térésa, drame en cinq actes

(Opéra-Comique, Théâtre-Ventadour, 6 février

1832) dont le scénario primitif était d'Anicet-Bourgeois;

le Mari de la Veuve, comédie en un acte et en prose (Théâtre-Français,

4 avril 1832), avec la collaboration d'Anicet-Bourgeois et de Durrieu qui

ne furent point nommés sur le titre de la brochure; la Tour de

Nesle ,

drame en cinq actes et neuf tableaux (29 mai 1832), l'un des succès

les plus retentissants et les plus prolongés du théâtre,

mais qui souleva entre Frédéric Gaillardet, auteur du texte

primitif, Jules Janin qui l'avait retouché

et Dumas qui avait presque entièrement récrit la pièce,

une polémique terminée par un duel avec le premier et par

un procès; Catherine Howard, drame

en cinq actes (Porte-Saint-Martin, 2 avril 1834), tiré par Dumas

d'un autre drame resté inédit et intitulé Edith

aux longs cheveux; Angèle, drame en cinq actes (Porte-Saint-Martin,

28 décembre 1833), avec la collaboration d'Anicet-Bourgeois; Don

Juan de Maraña ou la Chute d'un ange, mystère en cinq

actes, musique de Paccini (Porte-Saint-Martin, 30 avril 1836), imité

en partie des Ames du Purgatoire de Prosper

Mérimée; Kean, comédie en cinq actes

et en prose (Variétés, 31 août 1836), autre grand succès

de Frédérick Lemaître qui se renouvela plus tard à

l'Ambigu et à la Porte-Saint-Martin; Piquillo, opéra-comique

en trois actes avec Gérard de Nerval, musique de Monpou (Opéra-Comique,

31 octobre 1837); Caligula, tragédie

en cinq actes et en vers avec prologue (Théâtre-Français,

26 décembre 1837), dont la chute rappela celle de Charles VII

et n'est pas mieux justifiée; Paul Jones, drame en cinq

actes (Panthéon, 8 octobre 1838), représenté contre

le gré de l'auteur qui avait laissé le manuscrit à

l'agence dramatique Porcher en nantissement d'un prêt; Mademoiselle

de Belle-lsle, drame en cinq actes et en prose (Théâtre-Français,

2 avril 1839), resté au répertoire; l'Alchimiste,

drame en cinq actes en vers (Renaissance, 10 avril 1839), auquel, selon

Quérard, Gérard de Nerval et Cordellier-Delanoue auraient

collaboré; Bathilde, drame en trois actes et en prose (salle

Ventadour, 14 janvier 1839), avec Auguste Maquet (seul nommé sur

l'affiche et sur la brochure) et Cordellier-Delanoue; Un Mariage sous

Louis XV, comédie en cinq actes, avec

Leuven et Brunswick (Théâtre-Français, 1er

juin 1841), restée aussi au répertoire; Lorenzino,

drame en cinq actes et en prose, avec les mêmes collaborateurs (ThéâtreFrançais,

24 février 1842); Halifax, comédie en trois actes

en prose avec prologue (Variétés, 2 décembre 1842);

les Demoiselles de Saint-Cyr, comédie en cinq actes et en

prose, avec Leuven et Brunswick (Théâtre -Français,

25 juillet 1843), qui provoqua entre le principal auteur et Jules

Janin une polémique violente et qui, mal accueillie le soir

de la première représentation, trouva un peu plus tard et

garda le succès dont elle était digne; Louise Bernard,

drame en cinq actes et en prose, avec Leuven et Brunswick (Porte-Saint-Martin,

18 novembre 1843); le Laird de Dumbicky, comédie en cinq

actes et en prose, avec les mêmes (Odéon, 30 décembre

1843); le Garde forestier, comédie en deux actes en prose

avec les mêmes (Variétés, 15 mars 1845). En dépit

de sa longueur, cette liste ne renferme que les pièces signées

par Dumas, avouées par lui ou réimprimées dans les

deux éditions collectives de son Théâtre (1834-1836,

6 vol. in-8, on 1863-1874, 15 vol. in-12), mais non celles qu'il tira de

la plupart de ses romans. ,

drame en cinq actes et neuf tableaux (29 mai 1832), l'un des succès

les plus retentissants et les plus prolongés du théâtre,

mais qui souleva entre Frédéric Gaillardet, auteur du texte

primitif, Jules Janin qui l'avait retouché

et Dumas qui avait presque entièrement récrit la pièce,

une polémique terminée par un duel avec le premier et par

un procès; Catherine Howard, drame

en cinq actes (Porte-Saint-Martin, 2 avril 1834), tiré par Dumas

d'un autre drame resté inédit et intitulé Edith

aux longs cheveux; Angèle, drame en cinq actes (Porte-Saint-Martin,

28 décembre 1833), avec la collaboration d'Anicet-Bourgeois; Don

Juan de Maraña ou la Chute d'un ange, mystère en cinq

actes, musique de Paccini (Porte-Saint-Martin, 30 avril 1836), imité

en partie des Ames du Purgatoire de Prosper

Mérimée; Kean, comédie en cinq actes

et en prose (Variétés, 31 août 1836), autre grand succès

de Frédérick Lemaître qui se renouvela plus tard à

l'Ambigu et à la Porte-Saint-Martin; Piquillo, opéra-comique

en trois actes avec Gérard de Nerval, musique de Monpou (Opéra-Comique,

31 octobre 1837); Caligula, tragédie

en cinq actes et en vers avec prologue (Théâtre-Français,

26 décembre 1837), dont la chute rappela celle de Charles VII

et n'est pas mieux justifiée; Paul Jones, drame en cinq

actes (Panthéon, 8 octobre 1838), représenté contre

le gré de l'auteur qui avait laissé le manuscrit à

l'agence dramatique Porcher en nantissement d'un prêt; Mademoiselle

de Belle-lsle, drame en cinq actes et en prose (Théâtre-Français,

2 avril 1839), resté au répertoire; l'Alchimiste,

drame en cinq actes en vers (Renaissance, 10 avril 1839), auquel, selon

Quérard, Gérard de Nerval et Cordellier-Delanoue auraient

collaboré; Bathilde, drame en trois actes et en prose (salle

Ventadour, 14 janvier 1839), avec Auguste Maquet (seul nommé sur

l'affiche et sur la brochure) et Cordellier-Delanoue; Un Mariage sous

Louis XV, comédie en cinq actes, avec

Leuven et Brunswick (Théâtre-Français, 1er

juin 1841), restée aussi au répertoire; Lorenzino,

drame en cinq actes et en prose, avec les mêmes collaborateurs (ThéâtreFrançais,

24 février 1842); Halifax, comédie en trois actes

en prose avec prologue (Variétés, 2 décembre 1842);

les Demoiselles de Saint-Cyr, comédie en cinq actes et en

prose, avec Leuven et Brunswick (Théâtre -Français,

25 juillet 1843), qui provoqua entre le principal auteur et Jules

Janin une polémique violente et qui, mal accueillie le soir

de la première représentation, trouva un peu plus tard et

garda le succès dont elle était digne; Louise Bernard,

drame en cinq actes et en prose, avec Leuven et Brunswick (Porte-Saint-Martin,

18 novembre 1843); le Laird de Dumbicky, comédie en cinq

actes et en prose, avec les mêmes (Odéon, 30 décembre

1843); le Garde forestier, comédie en deux actes en prose

avec les mêmes (Variétés, 15 mars 1845). En dépit

de sa longueur, cette liste ne renferme que les pièces signées

par Dumas, avouées par lui ou réimprimées dans les

deux éditions collectives de son Théâtre (1834-1836,

6 vol. in-8, on 1863-1874, 15 vol. in-12), mais non celles qu'il tira de

la plupart de ses romans.

Il nous faut maintenant revenir en arrière

et rappeler les titres des principaux récits qui ont tour à

tour distrait, ému ou charmé deux ou trois générations

et qui se subdivisent en impressions de voyages, en romans et en chroniques

historiques.

Dumas a lui-même raconté comment,

après l'insurrection de juin 1832 et une atteinte de choléra,

dont il se ressentit d'ailleurs une partie de sa vie, les médecins

et ses amis lui conseillèrent de quitter Paris

durant quelques mois. De cette première excursion à travers

la Bourgogne et la Suisse

et la Suisse datent ces fameuses Impressions de voyage qui forment l'une des

parties les plus attrayantes de son oeuvre et qui ont si légitimement

contribué à sa popularité. Ce sont, dans l'ordre chronologique

: Impressions de voyage [en Suisse] (1833, 5 vol. in-8); Excursions

sur les bords du Rhin (1841, 3 vol. in-8); Une Année à

Florence (1840, 2 vol. in-8) Nouvelles

Impressions de voyage [Midi de la France] (1841, 3 vol. in-8); le

Speronare (1842, 4 vol. in-8), voyage en Sicile avec le peintre

Jadin et son bouledogue Mylord; le Corricolo (1843, 4 vol. in-8); et

la Villa Palmieri (1843, 2 vol. in-8), relatifs au même séjour

dans le sud de l'Italie; De Paris à Cadix (1848, 5 vol. in-8);

le Véloce ou Tanger, Alger

et Tunis (1848, 4 vol. in-8) qui forme

la suite du précédent; le Caucase (1859, in-4); De

Paris à Astrakan (1860, 3 vol. in-12), réimpr. sous le

titre collectif de : En Russie. A cette série se rattachent,

sans en faire cependant partie : l'ouvrage intitulé Quinze Jours

au Sinaï (1839, 2 vol. in-8), rédigé sur les notes

du peintre Dauzats, ainsi que l'Arabie heureuse, pèlerinage d'Hadji-Abd-el-Hamid-Bey

[Du Couret] (1855, 6 vol.in-8, ou 1860, 3 vol. in-8); les Baleiniers,

journal d'un voyage aux Antipodes par le Dr Félix Maynard (1861,

2 vol. in-12) et le Journal de Mme Giovanni à Taïti, aux

îles Marquises et en Californie (1855, 4 vol. in-8), présentés

comme revus et mis en ordre par Alex. Dumas, sans que sa collaboration

soit parfaitement établie

datent ces fameuses Impressions de voyage qui forment l'une des

parties les plus attrayantes de son oeuvre et qui ont si légitimement

contribué à sa popularité. Ce sont, dans l'ordre chronologique

: Impressions de voyage [en Suisse] (1833, 5 vol. in-8); Excursions

sur les bords du Rhin (1841, 3 vol. in-8); Une Année à

Florence (1840, 2 vol. in-8) Nouvelles

Impressions de voyage [Midi de la France] (1841, 3 vol. in-8); le

Speronare (1842, 4 vol. in-8), voyage en Sicile avec le peintre

Jadin et son bouledogue Mylord; le Corricolo (1843, 4 vol. in-8); et

la Villa Palmieri (1843, 2 vol. in-8), relatifs au même séjour

dans le sud de l'Italie; De Paris à Cadix (1848, 5 vol. in-8);

le Véloce ou Tanger, Alger

et Tunis (1848, 4 vol. in-8) qui forme

la suite du précédent; le Caucase (1859, in-4); De

Paris à Astrakan (1860, 3 vol. in-12), réimpr. sous le

titre collectif de : En Russie. A cette série se rattachent,

sans en faire cependant partie : l'ouvrage intitulé Quinze Jours

au Sinaï (1839, 2 vol. in-8), rédigé sur les notes

du peintre Dauzats, ainsi que l'Arabie heureuse, pèlerinage d'Hadji-Abd-el-Hamid-Bey

[Du Couret] (1855, 6 vol.in-8, ou 1860, 3 vol. in-8); les Baleiniers,

journal d'un voyage aux Antipodes par le Dr Félix Maynard (1861,

2 vol. in-12) et le Journal de Mme Giovanni à Taïti, aux

îles Marquises et en Californie (1855, 4 vol. in-8), présentés

comme revus et mis en ordre par Alex. Dumas, sans que sa collaboration

soit parfaitement établie

C'est par de courtes nouvelles que débuta

le romancier qui devait entreprendre et mener à leur fin les plus

longues et les plus captivantes inventions de la littérature moderne.

Le Cocher de cabriolet, Blanche de Beaulieu (déjà

publiée dans les Nouvelles contemporaines), Cherubino

et Celestini, Antonio, Maria, et le Bal masqué, Jacques ler,

et Jacques Il ont été réimprimés sous

le titre de Souvenirs d'Antony (1835, in-8); Pauline et Pascal

Bruno ont reçu le titre collectif de la Salle d'armes

(1838, 2 vol. in-8). Viennent ensuite des oeuvres de plus longue haleine

: le Capitaine Paul (1838, 2 vol. in-8), dont, si l'on en juge par

un ex-dono de Dumas, l'idée première appartiendrait

à Dauzats; Acté, suivi de Monseigneur Gaston de

Phebus (1839, 9 vol. in-8); Aventures de John Davy (1840, 4

vol. in-8); le Capitaine Pamphile (1840, 2 vol. in-8); Maître

Adam le Calabrais, 1840, in-8; Othon l'Archer (1840, in-8);

Aventures de Lyderic, 1842, in-8); Praxède, suivi

de Don Martin de Freylas et de Pierre le Cruel (1841, in-8);

Georges (1843, 3 vol. in-8); dont, selon Mirecourt, Félicien

Malefille aurait pu revendiquer la paternité; Ascanio (1843,

5 vol. in-8), sur lequel, toujours d'après le même pamphlétaire,

Paul Meurice aurait pu faire valoir les mêmes droits; le Chevalier

d'Harmental (1843, 4 vol, in-8), d'où date l'alliance intime,

féconde et hautement avouée par la premier, de Dumas et de

Maquet à laquelle on a dû successivement : Sylvandire

(1844, 3 vol. in-8); les Trois Mousquetaires (1844, 8 vol. in-8), le plus amusant et le plus célèbre des

romans de cape et d'épée et ses deux suites dignes de leur

aîné : Vingt Ans après (1845, 10 vol, in-8)

et Dix Ans plus tard ou le Vicomte de Braguelone (1848-1850, 26

vol. in-8); le Comte de Monte-Cristo

(1844, 8 vol. in-8), le plus amusant et le plus célèbre des

romans de cape et d'épée et ses deux suites dignes de leur

aîné : Vingt Ans après (1845, 10 vol, in-8)

et Dix Ans plus tard ou le Vicomte de Braguelone (1848-1850, 26

vol. in-8); le Comte de Monte-Cristo (1841-1845, 12 vol. in-8), dont Fiorentino réclamait une part formellement

niée par Dumas et restée inconnue à Maquet; Une

Fille du Régent (1845, 4 vol., in-8); la Reine Margot

(1845, 6 vol. in-8); la Guerre des femmes (1845-1846, 8 vol. in-8);

le Chevalier de Maison-Rouge (1846, 6 vol. in-8); la Dame de

Monsoreau (1846, 8 vol. in-8); le Bâtard de Mauléon

(1846, 9 vol in-8); Mémoire d'un médecin (1846-1848,

19 vol. in-8) et ses deux suites : Ange Pitou (1853, 8 vol. in-8)

et la Comtesse de Charny (1853-1855, 19 vol. in-8); les Quarante-Cinq,

suite et fin de la Dame de Monsoreau (1848, 10 vol. in-8).

(1841-1845, 12 vol. in-8), dont Fiorentino réclamait une part formellement

niée par Dumas et restée inconnue à Maquet; Une

Fille du Régent (1845, 4 vol., in-8); la Reine Margot

(1845, 6 vol. in-8); la Guerre des femmes (1845-1846, 8 vol. in-8);

le Chevalier de Maison-Rouge (1846, 6 vol. in-8); la Dame de

Monsoreau (1846, 8 vol. in-8); le Bâtard de Mauléon

(1846, 9 vol in-8); Mémoire d'un médecin (1846-1848,

19 vol. in-8) et ses deux suites : Ange Pitou (1853, 8 vol. in-8)

et la Comtesse de Charny (1853-1855, 19 vol. in-8); les Quarante-Cinq,

suite et fin de la Dame de Monsoreau (1848, 10 vol. in-8).

Alex. Dumas, qui se flattait "d'avoir

des collaborateurs comme Napoléon a eu des généraux

", eut recours encore à Hipp. Auger pour Fernande (1844,

3 vol in-8), à Paul Meurice pour Amaury (1844, 4 vol. in-8),

à Paul Lacroix pour les Mille et un

Fantômes (1849, 2 vol. in-8), la Femme au collier de velours

(1851, 2 vol. in-8), et pour Olympe de Clèves (1852, 9 vol.

in-8), etc. Parfois même il lui est arrivé de mettre ou de

laisser mettre son nom sur la couverture de livres qu'il n'avait pas même

lus, ainsi qu'il l'a reconnu plus tard pour les Deux Diane de Paul

Meurice (1846-1847, 10 vol. in-8), on pour le Chasseur de Sauvagine

de M. G. de Cherville (1859, 2, vol. in-8), où sa part effective

se réduisit, dit-il, à mettre un point sur l'i du dernier

mot du titre. En revanche, on ne lui a jamais disputé plusieurs

autres romans moins célèbres, il est vrai, que ceux dont

les titres sont rappelés plus haut : Gabriel Lambert (1844,

2 vol. in-8); le Château d'Eppstein (1844, 3 vol. in-8); Cécile

(1844; 2 vol. in-8); les Frères Corses (1845, 2 vol. in-8),

émouvant récit, dédié à Prosper Mérimée.

Malgré cette production sans exemple

et qui dépassait tout ce que la cervelle et même la main humaine

avaient pu jusqu'alors concevoir et exécuter, en dépit des

procès suscités, et le plus souvent gagnés par les

directeurs de journaux dont les traités restaient en souffrance,

Dumas trouvait encore le temps de surveiller la construction de la villa

de Monte-Cristo, près de Saint-Germain, et qui engloutit une partie

des sommes fabuleuses que lui rapportait sa plume, de parcourir d'octobre

1846 à janvier 1847 l'Espagne et l'Algérie, en compagnie

de son fils, de Maquet, de Louis Boulanger, de Desbarolles et d'Eugène

Giraud, de prendre enfin la direction du Théâtre-Historique

dont le duc de Montpensier lui avait fait obtenir la concession et où

il se proposait "d'offrir chaque soir au peuple une page de notre histoire".

L'inauguration en eut lieu le 20 février 1847 avec la Reine Margot,

drame en cinq actes et treize tableaux, tiré du roman portant le

même titre, avec le concours d'Auguste Maquet qui, outre deux adaptations

antérieures des Mousquetaires (Ambigu, 27 octobre 1845),

et de la Fille du Régent (Théâtre-Français,

14 avril 1846), produisit dans les mêmes conditions : le Chevalier

de Maison-Rouge (Théâtre-Historique, 5 août 1847),

dont le souvenir s'est perpétué par le fameux refrain Mourir

pour la patrie! devenu peu après le chant patriotique de 1848;

Monte-Cristo, drame en quatorze tableaux divisés en deux

« soirées », innovation assez malheureuse, suivie

plus tard de deux autres « soirées » : le Comte de

Morcerf et Villefort (1851);Catilina, drame en cinq actes (Théâtre-Historique,

14 octobre 1848); la Jeunesse des Mousquetaires, drame en cinq actes

et quatorze tableaux, avec prologue et épilogue (Théâtre-Historique,

10 février 1849), l'un des grands succès de Mélingue;

la Guerre des femmes, drame en cinq actes et dix tableaux (avril

1849); le Chevalier d'Harmental, drame en cinq actes et dix tableaux

(Théâtre-historique, 26 juillet 1849); Urbain Grandier,

drame en cinq actes, avec prologue (Théâtre-Historique, 30

mars 1850). C'est sur la même scène que furent encore représentés

le Comte Hermann, drame en cinq actes (22 novembre 1849), interprété

par Mélingue, Laferrière et Rouvière, et une adaptation

d'Hamlet ,

en cinq actes et en vers, qu'il a signée avec Paul Meurice et qui

figurera ensuite au répertoire de la Comédie-Française

(15 décembre 1847). ,

en cinq actes et en vers, qu'il a signée avec Paul Meurice et qui

figurera ensuite au répertoire de la Comédie-Française

(15 décembre 1847).

La révolution de février

1848 ne fut pour Dumas qu'une suite de déceptions et le signal du

déclin de son extraordinaire fortune. Collaborateur d'une feuille

quotidienne éphémère, la Liberté (mars-juin

1848), et fondateur d'une revue politique intitulée le Mois

(15 avril), qui n'eut pas une destinée beaucoup plus brillante,

candidat malheureux dans Seine-et-Oise et dans l'Yonne, bientôt menacé

dans la source principale de ses revenus par l'amendement Riancey qui assujettissait

à un droit fiscal le roman-feuilleton, traqué par ses créanciers

personnels et par ceux du Théâtre-Historique, dont la crise

que l'on traversait avait entraîné la fermeture, il quitta

Paris vers la fin de 1851 et vint se fixer

à Bruxelles où il demeura jusqu'en 1854. C'est là

qu'il écrivit: Un Gil Blas en Californie (1852, 2 vol. in-8); Mes Mémoires (18521854, 22 vol. in-8);

Isaac Laquedem (1852, 2 vol. in-8), sorte de contre-partie du Juif

Errant d'Eugène Suë, annoncée comme devant former

trente volumes, mais qui fut arrêtée par la censure impériale;

le Pasteur d'Ashbourn (1853, 8 vol. in-8); El Saltéador

(1853, 3 vol, in-8); Conscience l'Innocent (1853, 5 vol. in-8);

Catherine Blum (1854, 2 vol. in-8); Ingénue (1854,

7 vol. in-8), dont la publication dans le Siècle fut interrompue

sur la réclamation d'un descendant de Restif de la Bretonne; les

Mohicans de Paris (1854-1858,19 vol. in-8), dont Paul Bocage fut le

collaborateur, ainsi que pour Salvator (1855-1859, 4 vol. in-8),

qui en forme la suite.

(1852, 2 vol. in-8); Mes Mémoires (18521854, 22 vol. in-8);

Isaac Laquedem (1852, 2 vol. in-8), sorte de contre-partie du Juif

Errant d'Eugène Suë, annoncée comme devant former

trente volumes, mais qui fut arrêtée par la censure impériale;

le Pasteur d'Ashbourn (1853, 8 vol. in-8); El Saltéador

(1853, 3 vol, in-8); Conscience l'Innocent (1853, 5 vol. in-8);

Catherine Blum (1854, 2 vol. in-8); Ingénue (1854,

7 vol. in-8), dont la publication dans le Siècle fut interrompue

sur la réclamation d'un descendant de Restif de la Bretonne; les

Mohicans de Paris (1854-1858,19 vol. in-8), dont Paul Bocage fut le

collaborateur, ainsi que pour Salvator (1855-1859, 4 vol. in-8),

qui en forme la suite.

Grâce au dévouement de Noël

Parfait, ancien représentant du peuple, exilé par le coup

d'État et qui avait remis quelque ordre dans les finances de Dumas,

celui-ci put, à son retour en France, retrouver une tranquillité

relative. De 1854 à 1860, il fonda et dirigea le Mousquetaire,

devenu, en 1857, le Monte-Cristo, "rédigé par M.

Dumas seul", fit représenter Romulus, comédie

en un acte et en prose (Théâtre Français, 15 janvier

1854), dont O. Feuillet et Paul Bocage furent les collaborateurs;

la Jeunesse de Louis XIV, comédie

en cinq actes et en prose, reçue mais non jouée au Théâtre-Français,

représentée au Vaudeville à Bruxelles le 20 janvier

1864 et reprise en 1874 à l'Odéon; la Conscience,

drame en cinq actes (Odéon, 7 novembre 1854); l'Orestie,

tragédie en trois actes et en vers (Porte-Saint-Martin, 5 janvier

1856); le Verrou de la reine, comédie eu trois actes (Gymnase,

5 décembre 1856), intitulée d'abord la Jeunesse de Louis

XV et remaniée après son interdiction par la censure;

l'Invitalion à la valse, comédie en un acte (ibid., 3 août

1857); l'Honneur est satisfait, comédie en un acte (ibid.,

19 juin 1858); les Gardes forestiers, drame en cinq actes (Grand-Théâtre

de Marseille, 23 mars 1858), tiré de Catherine Blum, roman

cité plus haut; la Dame de Monsoreau, drame en cinq actes

avec prologue (Ambigu, 10 novembre 1860), le dernier et l'un des meilleurs

que Maquet ait signés avec lui; enfin, il écrivit deux de

ses meilleurs romans, les Compagnons de Jéhu

(1857, 7 vol. in-8}, et les Louves de Machecoul (1859, 10 vol. in-8).

Le voyage de Dumas en Italie (1860), la

part plus ou moins effective qu'il prit à l'expédition de

Garibaldi en Sicile, son séjour à

Naples de 1860 à 1864 inaugurent le

début de la dernière période de sa vie. Les oeuvres

s'y succèdent encore, de plus en plus hâtives et improvisées,

et sans qu'à de rares exceptions près, on y sente percer,

comme jadis, l'ongle du lion. Il suffira de citer : Madame de Chamblay

(1863, 2 vol. in-12), dont l'auteur tira un drame en 1868 (Porte-Saint-Martin);

les Mohicans de Paris, drame en cinq actes (Gaîté, 20

août 1864), interdit par la censure et autorisé par Napoléon

III à qui Dumas avait adressé une curieuse supplique;

la San Felice (1864-1865, 9 vol. in-18); les Blancs et les Bleus

(1867-1868, 3 vol. in-12), épisode des guerres de Vendée,

qui fournit aussi le sujet d'un drame joué sous le même titre

au Châtelet en 1869.

Si longue que soit l'énumération

qui précède, elle resterait notablement incomplète

si l'on n'y faisait pas figurer trois séries d'écrits où

Dumas, tout en donnant carrière à son imagination, a entendu

raconter sa propre existence, celle de plusieurs de ses contemporains et

de ses amis, enfin quelques-uns des principaux épisodes de l'histoire

de Francs. Outre ses Mémoires déjà cités,

on trouvera beaucoup de particularités curieuses, mais le plus souvent

sujettes à contestations, dans un fragment placé en tête

de la première édition de son Théâtre : Comment

je devins auteur dramatique, dans ses Souvenirs de 1830 à

1842 (1854, 2 vol. in-8); dans ses Causeries (1860, 2 vol. in-18);

dans Bric-à-Brac (1861, 2 vol. in-18), enfin dans l'Histoire

de mes bêtes (1868, in-18). Le second groupe est formé

par Un Alchimiste au XIXe siècle (le comte de Ruolz),

premier chapitre de la Villa Palmieri, tiré à part;

le Maître d'armes (1844, 3 vol. in-8), mémoires de

Grisier; Une Vie artiste (1854, 2 vol. in-8), histoire de la jeunesse

et des débuts de Mélingue; la Dernière Année

de Marie Dorval (1854, in-18), touchant appel à la charité

publique pour parvenir à lui ériger un tombeau; les Mémoires

de Garibaldi (1860), soi-disant traduits

sur le manuscrit original; les Morts vont vite (1861, 2 vol. in-18),

intéressantes réminiscences sur Béranger, Musset,

Achille Devéria, Eugène Suë, Chateaubriand,

le duc et la duchesse d'Orléans, etc.

En 1833, une première étude

historique : Gaule et France, était présentée

comme devant former la tête d'une série de Chroniques

qui ne fut pas continuée après la seconde : Isabelle de

Bavière (règne de Charles VI) (1836, 2 vol. in-8), car

on ne peut donner ce nom aux compilations que Dumas a signées depuis

et qu'il suffit de rappeler pour mémoire : Louis

XIV et son siècle (1845-1846); Michel-Ange

et Raphaël (1846); Louis

XV (1849); la Régence (1849); Louis

XVI (1850); le Drame de Quatre-vingt-treize (1851); Histoire

de deux siècles (1852); Histoire de la vie politique et privée

de Louis Philippe (1852); les Grands

Hommes en robe de chambre (César, Richelieu)

(1857). Mettons à part la Route de Varennes (1860, in-48),

amusant récit d'une excursion en Champagne, d'après l'itinéraire

même de la famille royale, mais où une inexactitude lui valut

un long procès définitivement jugé en sa faveur. A

ces spéculations de librairie, on préférera toujours

les deux ou trois contes écrits pour les enfants et restés

des modèles du genre : Histoire d'un casse-noisette (1843,

2 vol. in-12, ill. par Bertall); la Bouillie de la comtesse Berthe

(1845, in-12, ill. par le même) et le Père Gigogne(1860,

2 vol. in-12).

Les toutes dernières et si tristes

années de la vieillesse de Dumas furent adoucies par le dévouement

de sa fille, Mme Petel, et par la sollicitude de son fils, qui finit par

pourvoir à tous les besoins de sa vie matérielle; ce fut

dans la villa de Puys, près Dieppe, qu'il s'éteignit le 5

décembre 1870, sans avoir conscience des désastres infligés

par la guerre, et sa mort passa forcément alors inaperçue.

Au mois d'avril 1872, sa dépouille fut exhumée de la tombe

provisoire où elle était déposée et transportée,

selon un voeu souvent exprimé par lui, au cimetière

de Villers-Cotterets, en présence de la plupart de ses amis, collaborateurs

ou interprètes encore survivants. Le 4 novembre 1883, fut

inauguré sur la place Malesherbes, à Paris,

le monument dû à Gustave Doré, qui n'avait pu en voir

l'achèvement et où il avait placé au pied de la statue

assise du fécond romancier le personnage le plus populaire de son

oeuvre (d'Artagnan), encadré par deux

groupes symbolisant les diverses classes de lecteurs que charmeront toujours

ses légendaires exploits.

Les indications bibliographiques des oeuvres

citées au cours de cet article se réfèrent toutes

à leurs éditions originales, mais les divers écrits

de Dumas (à l'exception de ses poésies qui n'ont jamais été

réunies) ont été l'objet de deux réimpressions

générales en quelque sorte permanentes, l'une en livraisons

in-4 illustrées, l'autre dans le format in-18 et comprenant beaucoup

de romans (authentiques ou apocryphes) parus antérieurement sous

d'autres titres; cette partie de la bibliographie de Dumas n'a pas été

traitée par Parran et Glinel dont les travaux (V. ci-dessous)

n'en sont pas moins fort intéressants et fort utiles. (Maurice

Tourneux).

|

Raphaël

Lahlou, Alexandre

Dumas, ou le don de l'enthousiasme, Bernard Giovanangeli, 2006.

- Alexandre Dumas! Sa

vie surpasse l'éclat de ses romans. Né en 1802, il grandit

dans le souvenir d'un père tôt perdu, mulâtre et héroïque.

Promis au séminaire, Alexandre choisit de séduire Paris,

les femmes et les théâtres. Et bientôt il donne le ton

à son siècle. Dumas a le don de l'enthousiasme pour lui ou

ses amis Vigny, Nerval

ou Delacroix. Raphaël

Lahlou, Alexandre

Dumas, ou le don de l'enthousiasme, Bernard Giovanangeli, 2006.

- Alexandre Dumas! Sa

vie surpasse l'éclat de ses romans. Né en 1802, il grandit

dans le souvenir d'un père tôt perdu, mulâtre et héroïque.

Promis au séminaire, Alexandre choisit de séduire Paris,

les femmes et les théâtres. Et bientôt il donne le ton

à son siècle. Dumas a le don de l'enthousiasme pour lui ou

ses amis Vigny, Nerval

ou Delacroix.

C'est

le colosse du romantisme! Hilare et mélancolique,

"force qui va", Alexandre est le maître du roman-feuilleton. À

coups de pistolet, il devient un mousquetaire ardent des révolutions

de 1830 et de 1848 et participe à l'épopée

de Garibaldi, en 1860!

Toujours

entre cinq romans, deux voyages et un duel au petit matin, rescapé

du choléra ou des caprices féminins, il fait de sa vie un

spectacle permanent! En 1870, il meurt plein de doutes sur son oeuvre. Pour

ses aficionados actuels, il possède un don unique : le panache de

la jeunesse! (couv).

On

ne signalera ici que les éditions des oeuvres de Dumas publiées

chez Gallimard dans la Pléiade (Le comte de Monte Cristo.

- Les Trois mousquetaires) et chez Robert Laffont dans la collection

Bouquins : Les Quarante-cinq. - Le vicomte de Bragelonne.

- La reine Margot / La Dame de Monsoreau. - Le comte de Monte

Cristo. - Les Trois mousquetaires / 20 ans après. - Joseph

Balsamo. - La comtesse de Charny / Le Chevalier de Maison-Rouge. -

Mes mémoires (2 vol.). On

ne signalera ici que les éditions des oeuvres de Dumas publiées

chez Gallimard dans la Pléiade (Le comte de Monte Cristo.

- Les Trois mousquetaires) et chez Robert Laffont dans la collection

Bouquins : Les Quarante-cinq. - Le vicomte de Bragelonne.

- La reine Margot / La Dame de Monsoreau. - Le comte de Monte

Cristo. - Les Trois mousquetaires / 20 ans après. - Joseph

Balsamo. - La comtesse de Charny / Le Chevalier de Maison-Rouge. -

Mes mémoires (2 vol.).

Youjun

Peng, La nation chez Alexandre Dumas, L'Harmattan, 2003. - Michel

Arrous, Dumas, une lecture de l'histoire, Maisonneuve et Larose,

2003. - Grillet, Alexandre Dumas, BNF, 2002. - Claude Ribbe,

Le général Alexandre Dumas, Dragon de la reine, Le Rocher,

2002. - Claude Schopp, Alexandre Dumas en bras de chemise, Maisonneuve

et Larose, 2002. - Du même, Le château de Monte Cristo,

Michel Lafon, 2002. Du même, Alexandre Dumas, Fayard, 2002.

- Bernard Fillaire, Alexandre Dumas et associés, Bartillat,

2002. - Daniel Zimmermann, Alexandre Dumas le Grand, Phébus,

2002. - Collectif, Alexandre Dumas ou les aventures d'un romancier,

Gallimard, 1986. - Collectif, Alexandre Dumas et Alexandre Dumas fils,

Champflour, 1986. - Iconographie d'Alexandre Dumas père,

Champflour, 1991. Youjun

Peng, La nation chez Alexandre Dumas, L'Harmattan, 2003. - Michel

Arrous, Dumas, une lecture de l'histoire, Maisonneuve et Larose,

2003. - Grillet, Alexandre Dumas, BNF, 2002. - Claude Ribbe,

Le général Alexandre Dumas, Dragon de la reine, Le Rocher,

2002. - Claude Schopp, Alexandre Dumas en bras de chemise, Maisonneuve

et Larose, 2002. - Du même, Le château de Monte Cristo,

Michel Lafon, 2002. Du même, Alexandre Dumas, Fayard, 2002.

- Bernard Fillaire, Alexandre Dumas et associés, Bartillat,

2002. - Daniel Zimmermann, Alexandre Dumas le Grand, Phébus,

2002. - Collectif, Alexandre Dumas ou les aventures d'un romancier,

Gallimard, 1986. - Collectif, Alexandre Dumas et Alexandre Dumas fils,

Champflour, 1986. - Iconographie d'Alexandre Dumas père,

Champflour, 1991.

Pour

les plus jeunes : Daniel Zimmermann, La vie galopante d'Alexandre Dumas,

Hachette, 2002. Pour

les plus jeunes : Daniel Zimmermann, La vie galopante d'Alexandre Dumas,

Hachette, 2002.

En

bibliothèque - A. Dumas, Mes

Mémoires, Souvenirs dramatiques, Causeries, les Morts vont vite,

Bric-à-Brac, Histoire de mes bêtes (V. ci-dessus). - L.

de Loménie, Un Homme de rien (Galerie des contemporains

illustres), 1842, t. V, - Ch. Chincholle, Alexandre Dumas aujourd'hui,

1869, gr. in-8, photographies (trois livraisons seulement ont paru). -

A. De Boissieu, Lettres d'un passant, Figures contemporaines, 1869,

in-18.- Jules Janin, Alexandre Dumas (mars 1871), 1871, in-12, portrait

à l'eau-forte par Flameng - A. Dumas, Quatre Célébrités,

1874, in-18. - Ch. Hugo, les Hommes de l'exil, 1875, in-18. - Th.

de Banville, Mes Souvenirs, 1882, in-18. - Le Monument d'Alexandre

Dumas, discours prononcés à cette occasion, 1881, gr.

in-8, pl. - B. Pifteau, Alexandre Dumas en manches de chemise, 1884,

in-18. - Ch. Glinel, Alexandre Dumas et son oeuvre, Notes biographiques

et bibliographiques; Reims, 1884, in-8. - H. Blaze de Bury, Alexandre

Dumas, sa vie, son temps, son oeuvre, 1885, in-18. - Alex. Michaux,

Souvenirs personnels sur Alexandre Dumas, 1885, in-16 (anonyme). -

A. Davroux, Douze Célébrités du département

de l'Aisne; Saint-Quentin, 1885, in-12. - Eug. Courmeaux, ancien député

de Reims, Alexandre Dumas; Châlons, 1886 45 p. in-5. - Gabriel

Ferry, les Dernières Années d'Alexandre Dumas (1864-1870),

1883, in-12. - Ph. Audebrand, Alexandre Dumas à la Maison d'or

(Souvenir de la rédaction du Mousquetaire), 1888, in-12.

- Notices diverses, par H. Romand (Revue des Deux Mondes,

15 janvier 1834). - Louis Huart, Galerie de la presse. - Lhéritier

de l'Ain, Plutarque drolatique, 1843, - Granier de Chassaignac,

Articles dans le Journal des Débats, 1er et 6 novembre 1833,

30 juillet 1831. (Sur ces articles qui brouillèrent Dumas et Victor

Hugo,  Edm. Biré, Victor

Hugo après 1830.) - Le critique Jules Janin et le dramaturge

Alexandre Dumas à propos des "Demoiselles de Saint-Cyr",

extraits du Journal des Débats et de la Presse, 1843, 44

p. in-12. Harel, le Succès, comédie en deux actes et en

prose (Odéon, 9 mars 1843), 1843, in-8. - Ed. Bergounioux,Buloz

et A. Dumas. "Lettre à M. Delaunay directeur du Journal des artistes,

s. d.(1844), in-8. - Vérité ! sur les lettres de M. A.

Dumas concernant M. Buloz, la Comédie-Française et l'art

en général, 1845, in-8. - Eug. de Mirecourt, Fabrique

de romans, Maison Alex. Dumas et compagnie, 1845, 64 p. in-8 (beaucoup

de déclamations, d'injures et de calomnies, mais très peu

de faits). - Pierre Ledru, baron de Blaguenpuff, Réponse à

l'auteur du pamphlet intitulé "Maison A. Dumas et Cie", 1845,

in-8, 16 p. (autre pamphlet, plus spirituel que le précédent).

- Michel-Ange Titmarch (W. M. Thackeray), Lettre

à M. Alex. Dumas (Revue britannique, janv. 1887). L.

Jousserandot, les Collaborateurs, comédie en un acte et en vers

(Vaudeville, 6 mars 1847). - Alexandre Dumas dévoilé

par le marquis de La Pailleterie, 1847, 36 p. in-18. - Mme Clémence

Badère, le Soleil Alexandre Dumas, 1855, 84 p. in-8. (Plaintes

d'une femme de lettres dont une nouvelle avait été refusée

au Mousquetaire.) - Alexandre Dumas, roi de Naples, 1860, 32 p.

in-8. - J.-M. Quérard, les Supercheries littéraires

dévoilées, etc., 1816-1854, 5 vol. in-8; 2- éd.1669,

3 vol. in-8. (Article en grande partie emprunté aux pamphlets énumérés

plus haut, mais très pauvre en indications bibliographiques précises.)

- Ad. Crémieux, Plaidoirie pour MM.Michel Lévy frères,

1857, 68 p. in-4. (Important document pour la genèse des oeuvres

de Dumas.) - A. Parran, Romantiques, Editions originales, etc., Pétrus

Borel, Alexandre Dumas; Alais,1884, in-8. Edm. Biré, Victor

Hugo après 1830.) - Le critique Jules Janin et le dramaturge

Alexandre Dumas à propos des "Demoiselles de Saint-Cyr",

extraits du Journal des Débats et de la Presse, 1843, 44

p. in-12. Harel, le Succès, comédie en deux actes et en

prose (Odéon, 9 mars 1843), 1843, in-8. - Ed. Bergounioux,Buloz

et A. Dumas. "Lettre à M. Delaunay directeur du Journal des artistes,

s. d.(1844), in-8. - Vérité ! sur les lettres de M. A.

Dumas concernant M. Buloz, la Comédie-Française et l'art

en général, 1845, in-8. - Eug. de Mirecourt, Fabrique

de romans, Maison Alex. Dumas et compagnie, 1845, 64 p. in-8 (beaucoup

de déclamations, d'injures et de calomnies, mais très peu

de faits). - Pierre Ledru, baron de Blaguenpuff, Réponse à

l'auteur du pamphlet intitulé "Maison A. Dumas et Cie", 1845,

in-8, 16 p. (autre pamphlet, plus spirituel que le précédent).

- Michel-Ange Titmarch (W. M. Thackeray), Lettre

à M. Alex. Dumas (Revue britannique, janv. 1887). L.

Jousserandot, les Collaborateurs, comédie en un acte et en vers

(Vaudeville, 6 mars 1847). - Alexandre Dumas dévoilé

par le marquis de La Pailleterie, 1847, 36 p. in-18. - Mme Clémence

Badère, le Soleil Alexandre Dumas, 1855, 84 p. in-8. (Plaintes

d'une femme de lettres dont une nouvelle avait été refusée

au Mousquetaire.) - Alexandre Dumas, roi de Naples, 1860, 32 p.

in-8. - J.-M. Quérard, les Supercheries littéraires

dévoilées, etc., 1816-1854, 5 vol. in-8; 2- éd.1669,

3 vol. in-8. (Article en grande partie emprunté aux pamphlets énumérés

plus haut, mais très pauvre en indications bibliographiques précises.)

- Ad. Crémieux, Plaidoirie pour MM.Michel Lévy frères,

1857, 68 p. in-4. (Important document pour la genèse des oeuvres

de Dumas.) - A. Parran, Romantiques, Editions originales, etc., Pétrus

Borel, Alexandre Dumas; Alais,1884, in-8. |

|

Dans

les musées, etc. - Les portraits

originaux de Dumas ne sont pas aussi nombreux que pourrait le faire supposer

sa très réelle célébrité. On ne peut

guère citer, parmi les documents les plus importants, que deux lithographies

d'Achille Devéria, l'une en pied (sur un canapé), l'autre

en buste et toutes deux fort belles; un médaillon en bronze de David

d'Angers; une autre

lithographie par Lelièvre (1833); un pastel par Eugène Giraud

(1845); un portrait en costume de Circassien par Louis Boulanger (Salon

de 1859), appartenant au fils du modèle; une statue par Carrier-Belleuse,

à Villers-Cotterets; de très nombreuses caricatures et un

certain nombre de photographies; l'une d'elles, représentant Dumas

en manches de chemise et tenant dans ses bras une célèbre

écuyère américaine, miss Adah Menken, fut retirée

du commerce sur la plainte de la famille. |

|

|

|

Alexandre Dumas

fils est un auteur dramatique

et romancier, fils d'Alexandre

Dumas (ci-dessus), né à Paris le 27 juillet 1824, mort en

1895. Placé de très bonne heure dans l'institution dirigée

par Goubaux, l'un des collaborateurs de son père, il suivit les

cours du collège Bourbon (aujourd'hui lycée Condorcet) et

y remporta quelques succès. Il avait à peine dix-huit ans

quand la Chronique, revue mensuelle (1842), inséra ses premiers

vers, réimprimés depuis dans un recueil de poésies,

intitulé d'abord Préface de la vie, puis Péchés

de,jeunesse (1847, in-8). Vers la même époque, il écrivit

un roman, présenté sous le titre de Fabien par son

père à divers journaux qui le refusèrent, et publié

sous celui d'Aventures de quatre femmes et d'un perroquet (1847,

6 vol. in-8). Il fut bientôt suivi de : Césarine (1848,

in-8); le Docteur Servan (1849, 2 vol. in-8); Antonine (1849,

2 vol. in-8); Trois Hommes forts (1850, 4 vol. in-8); le Régent

Mustel (1852, 2 vol in-8), sans parler d'un recueil de Contes et

Nouvelles (1853, in-18), d'Un Cas de rupture (1854, in-32),

et d'une série de romans historiques publiés en feuilletons

dans la Gazette de France sous ce titre collectif : les Quatre

Restaurations, et comprenant : Tristan le Roux (1849), Henri

de Navarre (1850), les Deux Frondes (1851); Tristan le Roux

a seul été réimprimé en volume; le quatrième

épisode n'a jamais paru. (1847,

6 vol. in-8). Il fut bientôt suivi de : Césarine (1848,

in-8); le Docteur Servan (1849, 2 vol. in-8); Antonine (1849,

2 vol. in-8); Trois Hommes forts (1850, 4 vol. in-8); le Régent

Mustel (1852, 2 vol in-8), sans parler d'un recueil de Contes et

Nouvelles (1853, in-18), d'Un Cas de rupture (1854, in-32),

et d'une série de romans historiques publiés en feuilletons

dans la Gazette de France sous ce titre collectif : les Quatre

Restaurations, et comprenant : Tristan le Roux (1849), Henri

de Navarre (1850), les Deux Frondes (1851); Tristan le Roux

a seul été réimprimé en volume; le quatrième

épisode n'a jamais paru.

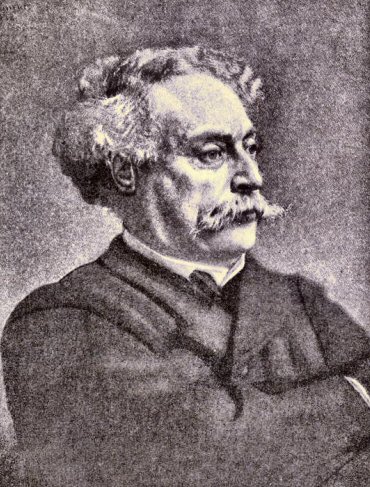

-

Alexandre

Dumas, fils.

Malgré les qualités que trahissaient

ces oeuvres de début, la véritable personnalité de

l'auteur ne se fit jour que lorsqu'il aborda l'étude de la société

moderne, où la mort de Balzac lui laissait

le champ libre. La Dame aux camélias (1848, 2 vol. in-8) est restée le type le plus célèbre

de cette galerie, où vinrent presque aussitôt prendre place

Diane de lys (1851, 3 vol. in-8), et la Dame aux perles (1854,

3 vol. in-8), qui initiaient le publie aux moeurs et aux mystères

de ce que l'auteur lui-même avait appelé le demi-monde. Après

de longues luttes contre la censure et contre Léon Faucher, ministre

de l'intérieur, Dumas fils put enfin, grâce à la protection

de M. de Morny, faire représenter au Vaudeville

la Dame aux camélias (2 février 1852), où l'amour,

l'agonie et la mort de Marie Duplessis obtinrent un succès prolongé,

que retrouvèrent Diane de Lys (Gymnase, 15 novembre 1853),

autre comédie arrêtée huit mois par la censure, et

le Demi-Monde

(1848, 2 vol. in-8) est restée le type le plus célèbre

de cette galerie, où vinrent presque aussitôt prendre place

Diane de lys (1851, 3 vol. in-8), et la Dame aux perles (1854,

3 vol. in-8), qui initiaient le publie aux moeurs et aux mystères

de ce que l'auteur lui-même avait appelé le demi-monde. Après

de longues luttes contre la censure et contre Léon Faucher, ministre

de l'intérieur, Dumas fils put enfin, grâce à la protection

de M. de Morny, faire représenter au Vaudeville

la Dame aux camélias (2 février 1852), où l'amour,

l'agonie et la mort de Marie Duplessis obtinrent un succès prolongé,

que retrouvèrent Diane de Lys (Gymnase, 15 novembre 1853),

autre comédie arrêtée huit mois par la censure, et

le Demi-Monde (Gymnase, 20 mars 1855). La Question d'argent

(Gymnase, 20 mars 1855). La Question d'argent (Gymnase, 31 janvier 1857) s'attaquait à une des plaies du jour

avec non moins de vigueur et provoqua même les réclamations

du fameux Jules Mirès qui crut se reconnaître dans le personnage

de Jean Giraud, imputation contre laquelle M. Dumas a toujours protesté.

(Gymnase, 31 janvier 1857) s'attaquait à une des plaies du jour

avec non moins de vigueur et provoqua même les réclamations

du fameux Jules Mirès qui crut se reconnaître dans le personnage

de Jean Giraud, imputation contre laquelle M. Dumas a toujours protesté.

C'est encore sur la scène du Gymnase

que furent représentées les comédies suivantes, où

se traitaient coram populo les problèmes les plus scabreux de la

recherche de la paternité, du divorce, de la séduction, du

concubinage, du proxénétisme et de l'adultère : le

Fils naturel (16 janvier 1858); Un Père prodigue (30

novembre 1859), l'Ami des femmes (5 mars 1864); les Idées

de Mme Aubray (16 mars 1867); Une Visite de noces (16 octobre

1871); la Princesse Georges (2 décembre 1871); la Femme

de Claude (16 janvier 1873); Monsieur Alphonse (26 novembre

1873), dont les principaux rôles eurent pour créateurs Mmes

Rose Chéri, Berton, Ad. Dupuis, et, en dernier lieu, Aimée

Desclée, et qui toutes suscitèrent d'ardentes discussions

que l'auteur a reprises à son tour et résumées dans

les préfaces d'une première édition collective de

son Théâtre (1868-1879, 6 vol. in-18). Dumas fils a

donné ensuite, au Théâtre-Français, l'Etrangère,

comédie en quatre actes (14 février 1876), qui, mal accueillie

du public le premier soir, en dépit d'une interprétation

hors ligne, s'est longtemps maintenue sur l'affiche, de même que

la Princesse de Bagdad (février 1881), pièce en trois actes, spécialement

écrite pour Mlle Croizette; Denise, pièce en quatre actes

(19 janvier 1885), et Francillon (17 janvier 1887), pièce

en trois actes, dont le talent de l'auteur et celui des artistes appelés

à le seconder ont fait accepter, non parfois sans résistance,

les invraisemblances et les audaces.

(février 1881), pièce en trois actes, spécialement

écrite pour Mlle Croizette; Denise, pièce en quatre actes

(19 janvier 1885), et Francillon (17 janvier 1887), pièce

en trois actes, dont le talent de l'auteur et celui des artistes appelés

à le seconder ont fait accepter, non parfois sans résistance,

les invraisemblances et les audaces.

--

|

La salade

japonaise

«

Un salon à l'heure du thé. Pendant qu'Annette passe dans

les groupes, Francine se met au piano et joue du Wagner.

ANNETTE, à

Thérèse avec une tasse de thé à la main.

Une tasse de thé,

chère madame?

THÉRÈSE

Volontiers, ma chère

enfant.

ANNETTE

Crème ou

cognac?

THÉRÈSE

Crème.

ANNETTE, présentant

une tasse à Stanislas.

Et vous, monsieur

de Graudredon?

STANISLAS

Volontiers aussi,

mademoiselle.

ANNETTE

Crème ou

cognac?

STANISLAS

Cognac.

ANNETTE

Combien de morceaux

de sucre?

STANISLAS

Cela dépend

: deux, si vous les donnez avec une pince; tant que vous voudrez, si vous

les donnez avec vos jolis doigts.

ANNETTE

On n'est pas plus

galant.

(Elle le sert

avec une pince.)

STANISLAS

Vous êtes

cruelle.

ANNETTE, à

Henri.

Et vous, monsieur

de Symeux?

HENRI

Moi, mademoiselle,

je vous demanderai la recette de la salade que nous avons mangée

ce soir ici. Il paraît qu'elle est de votre composition.

ANNETTE

La salade japonaise.

HENRI

Elle est japonaise?

ANNETTE

Je l'appelle ainsi.

HENRI

Pourquoi?

ANNETTE

Pour qu'elle ait

un nom : tout est japonais, maintenant.

HENRI

C'est vous qui l'avez

inventée?

ANNETTE

Parfaitement. J'aime

beaucoup m'occuper de cuisine.

HENRI

Vous avez pris des

leçons?

ANNETTE

Il y a maintenant

des cours pour les jeunes filles : on étudie bien les éternels

principes, et puis chacune compose selon son plus ou moins d'imagination.

Il y a même des concours.

STANISLAS

Et dans quel but

avez-vous appris à faire la cuisine, mademoiselle? Car ce n'est

pas avec l'idée d'en faire votre profession?

ANNETTE

J'ai appris à

faire la cuisine comme j'ai appris à lire, à écrire,

à dessiner, à jouer du piano, à parler l'anglais et

l'allemand, à chanter en italien, à monter à cheval,

à patiner, à chasser, à conduire, comme j'ai appris

la valse à deux et à trois temps, la polka et toutes les

figures du cotillon, dans le but de trouver un mari. Tout ce que font les

jeunes filles, n'est-ce pas, messieurs, dans le but de vous plaire? Et

ne doivent-elles pas s'efforcer d'être aussi parfaites que possible

pour mériter l'honneur et la joie d'associer toute leur existence

à quelques moments de la vôtre? (A Lucien.) Et toi,

monsieur mon frère, veux-tu du thé?

LUCIEN, qui lit

le journal.

Rien du tout! merci!...

ANNETTE

Alors, monsieur

de Symeux, si vous voulez prendre une plume et de l'encre, je vais vous

dicter ma recette sur l'air que joue Francine. Mais vous m'assurez que

cette communication ne sera faite qu'à des personnes dignes de la

comprendre et de l'apprécier.

HENRI

C'est pour maman.

Excusez-moi de dire encore maman à mon âge; mais, comme je

vis avec elle, j'ai gardé cette habitude d'enfance.

ANNETTE

Je ne vous excuse

pas, monsieur, je vous félicite; et moi qui n'ai plus ma mère,

je vous envie.

HENRI, à

Lucien.

Elle a des façons

de dire à elle. (Haut.) Je suis à vos ordres, mademoiselle.

ANNETTE

Vous faites cuire

des pommes de terre dans du bouillon, vous les coupez en tranches comme

pour une salade ordinaire, et, pendant qu'elles sont encore tièdes,

vous les assaisonnez de sel, poivre, très bonne huile d'olives à

goût de fruit, vinaigre...

HENRI

A l'estragon?

ANNETTE

L'orléans

vaut mieux : mais c'est sans grande importance; l'important, c'est un demi-verre

de vin blanc, Château-Yquem, si c'est possible. Beaucoup de fines

herbes, hachées menu, menu. Faites cuire en même temps, au

court-bouillon, de très grosses moules avec une branche de céleri,

faites-les bien égoutter et ajoutez-les aux pommes de terre déjà

assaisonnées. Retournez le tout légèrement.

THÉRÈSE

Moins de moules

que de pommes de terre?

ANNETTE

Un tiers de moins.

Il faut qu'on sente peu à peu la moule; il ne faut ni qu'on la prévoie

ni qu'elle s'impose.

STANISLAS

Très bien

dit.

ANNETTE

Merci, monsieur.

- Quand la salade est terminée, remuée...

HENRI

Légèrement...

ANNETTE

Vous la couvrez

de rondelles de truffes, une vraie calotte de savant.

HENRI

Et cuites au vin

de Champagne.

ANNETTE

Cela va sans dire.

Tout cela deux heures avant le dîner, pour que cette salade soit

froide quand on la servira.

HENRI

On pourrait entourer

le saladier de glace.

ANNETTE

Non, non, non. Il

ne faut pas la brusquer; elle est très délicate et tous ses

arômes ont besoin de se combiner tranquillement. - Celle que vous

avez mangée aujourd'hui était-elle bonne?

HENRI

Un délice!

ANNETTE

Eh bien, faites

comme il est dit et vous aurez le même agrément.

HENRI

Merci, mademoiselle.

Ma pauvre maman, qui ne sort guère et qui est un peu gourmande,

vous sera extrêmement reconnaissante.

ANNETTE

A votre service.

J'ai encore bien d'autres régalades de ma composition; si elles

peuvent être agréables à madame votre mère,

je lui en porterai moi-même les recettes, et j'en surveillerai l'exécution,

la première fois, à moins que votre chef n'ait un trop mauvais

caractère...

HENRI

C'est une cuisinière.

ANNETTE

Nous nous entendrons

alors comme il convient entre femmes. Quand vous voudrez. Maintenant, messieurs,

il ne me reste plus qu'à vous faire ma plus belle révérence.

STANISLAS

Vous nous abandonnez?

ANNETTE

Il faut que j'aille

voir si mon fils dort bien.

HENRI

Votre fils?

ANNETTE

Le jeune vicomte

Gaston de Riverolles ayant été sevré, c'est moi qui,

pour laisser reposer sa mère, m'exerce à la maternité,

toujours dans le but de trouver un mari. Il couche, pour la première

fois, cette nuit, dans ma chambre.

HENRI

Restez avec nous,

mademoiselle. A cette heure, monsieur le vicomte dort, les poings fermés,

et, d'ailleurs, il a sa nourrice platonique, sa nourrice à rubans,

pour le porter et le veiller.

ANNETTE

Naturellement; mais

la vérité, messieurs, c'est que je ne suis venue que pour

servir le thé. Le salon m'est interdit après.

STANISLAS

Parce que?...

ANNETTE

Parce qu'il parait

que vous dites des choses tellement inconvenantes qu'une jeune fille ne

doit pas les entendre.

HENRI

Nous ne dirons que

les choses les plus convenables.

ANNETTE

Mais c'est qu'il

paraît aussi que, quand vous n'êtes pas inconvenants, vous

êtes ennuyeux.

STANISLAS

Qui a dit cela?

FRANCINE, tout

en jouant du piano.

C'est moi. Retire-toi,

ma chérie.

ANNETTE, faisant

la révérence.

Vous pouvez dire

maintenant tout ce que vous voudrez, messieurs, je ne suis plus là

et je n'écoute pas aux portes.

(Elle sort.)

»

(A.

Dumas Fils, extrait de Francillon).

|

Plus heureux que son père, Dumas

fils n'a jamais vu mettre en doute sa puissante originalité et nul

ne s'est avisé de lui prêter des collaborateurs réels

ou imaginaires. Par contre, il lui est arrivé plusieurs fois de

mettre sa plume au service d'autrui, notamment pour le Marquis de Villemer,

de George Sand (Odéon, février 1864),

le Supplice d'une femme (Théâtre-Français, 29 avril

1865), comédie refaite sur un scénario d'Emile de Girardin,

et Héloïse Paranquet (Gymnase, 20 janvier 1866), entièrement

différente du canevas primitif de Durantin. Les démêlés

retentissants qui suivirent ces deux dernières transformations avaient,

disait-on, à jamais dégoûté Dumas de la

collaboration; néanmoins, on peut encore porter à son avoir

littéraire le Filleul de Pompignac, comédie en quatre

actes (Gymnase, 1869) que H. Lefrançois lui avait soumise et qui

fut signée sur l'affiche Gustave de Jalin; les Danicheff,

drame en cinq actes (Odéon, février 1876), signé Pierre

Newski, et dont la donnée première appartenait à un

littérateur russe, Pierre Corvin, ainsi que la Comtesse Romani,

comédie en trois actes (Gymnase, novembre 1876), signée aussi

Gustave de Jalin, pseudonyme collectif de Dumas et de G. Fould. Il

a enfin rendu le même service à son père lors de la

reprise à l'Odéon de la Jeunesse de Louis XIV (1874),

et pour Joseph Balsamo, drame inédit en cinq actes, remanié

sur le manuscrit original (Odéon, mars 1878). Des indiscrétions,

inévitables en pareil cas, ou la reconnaissance même de ses

obligés permettent d'assurer qu'il a tout au moins relu un certain

nombre d'antres pièces, telles que : Comment la trouves-tu?

comédie-vaudeville par L. Pagès et H. de Chambrait (1857);

Un Mariage dans un chapeau, comédie en un acte par Vivier

(1859). Comme elles sont toutes, comédie par Ch. Narrey (1868);

Albertine de Merris, comédie par Amédée

Achard (1868); Mademoiselle Duparc, comédie par M. L.

Denavrouze (1875), etc.

Ce n'est pas seulement sur la scène

que Dumas a poursuivi le triomphe des thèses sociales qu'il n'a

cessé de soutenir : un roman présenté sous forme de

factum judiciaire, l'Affaire Clémenceau, Mémoire de l'accusé

(1866, in-8), était un plaidoyer en faveur du châtiment de

l'adultère par la main même de l'époux outragé.

En 1869, dans une brochure destinée à faire connaître

l'établissement des Madeleines repenties situé à Clichy-la-Garenne,

il réclamait la réhabilitation de la femme déchue

par l'expiation. Après une incursion sur le terrain politique dans

sa fameuse Lettre sur les choses du jour (1871, in-18), il reprit,

dans une brochure à titre bizarre, l'Homme-Femme (1872, in-18),

la théorie dont la Femme de Claude fut la démonstration;

il a de plus pris une part brillante aux discussions soulevées par

la Question du divorce (1880, in-8), et par la Recherche de la

paternité (1883, in-18), questions qu'il a examinées

sous toutes leurs faces, dans un certain nombre de préfaces ou de

lettres plus ou moins destinées à la publicité.

-

|

La médiocrité

« Figurez-vous

un petit homme de dix ans, déjà officiel dans toute sa petite

personne. Coiffé à l'oiseau royal, avec deux larges mèches

collées sur les tempes, il affectait des airs sérieux qu'il

imitait évidemment de monsieur son père, dont il était

une réduction des plus ridicules et des plus comiques. Ce jeune

noble répandait autour de lui l'odeur de sa noblesse toute neuve.

On la voyait positivement reluire au soleil. Très soigné

dans sa mise, serré dans son col comme un préfet en tournée,

la tête droite, il poussait la solennité jusqu'à la

sentence, et la morgue jusqu'au mépris. En le voyant, on recomposait

aisément toute sa famille; on devinait de quel sot personnage il

avait eu l'honneur de sortir et on ne doutait plus de la carrière

qu'il embrasserait : la haute administration.

C'était une

des mille nullités en herbe sur lesquelles la Restauration comptait

pour l'avenir. Je l'ai rencontré depuis cette époque. Il

servait le gouvernement de juillet, auquel il s'était rallié,

ainsi que monsieur le comte son père, et je lui ai retrouvé

le visage, la voix

et le maintien que je lui avais connus à l'âge de dix ans.

Une fois posées

sur une cravate, ces têtes-là ne bougent plus. La cravate

est invariablement noire ou blanche, la tête reste la même.

La coiffure a pris un certain pli, l'oeil un certain regard, la bouche

une certaine ligne. En voilà pour quatre-vingts ans. La barbe est

rasée de si près et si souvent qu'elle finit par ne plus

oser pousser. Ces hommes-là en arrivent tout de suite à convaincre

la société qu'ils lui sont indispensables. Il y a d'honnêtes

mères qui élèvent saintement leurs filles pour la

faveur de leur couche, comme dirait Arnolphe. Ils ont ordinairement deux

enfants à la suite de leur mariage, un garçon et une fille.

Ils sont devenus pères sans oublier le décorum, sans ôter

leur croix de la Légion d'honneur, qui leur tombe à la boutonnière

vers vingt-cinq ou trente ans, et dont le ruban ne bronche plus jusqu'à

ce qu'ils changent de grade. Ils passent par les trois premiers degrés

de l'ordre et meurent commandeurs. On célèbre alors leurs

vertus, leurs services, leurs talents, devant un mausolée de famille,

et ils disparaissent après avoir touché à tout, sans

rien laisser derrière eux, ni une oeuvre, ni une idée, ni

un mot. On se demande comment ils ont pu tenir tant de place, et si longtemps,

dans une civilisation qui a besoin de mouvement, d'initiative et de progrès,

et, au moment où l'on s'en étonne le plus, on aperçoit

messieurs leurs fils qui les recommencent et les continuent.

Ces individus composent

cette force imposante contre laquelle le génie lutte en vain depuis

la constitution de la première société et qu'on retrouve

honorée et triomphante dans toutes les classes, dans la noblesse,

dans la bourgeoisie, dans la science, dans les arts, dans l'armée;

association invincible et indissoluble, qui reconnaît et glorifie

les siens partout, sans distinction de rangs ni de castes; communauté

formidable qui se lègue de famille en famille et de génération

en génération, comme des cartes perpétuelles de circulation

à travers l'ignorance humaine, une morale, des idées et des

phrases toutes faites appropriées à tous les sujets; qui

veille pompeusement et dogmatiquement sur l'arche sainte de la routine,

et qu'on nomme enfin : la Médiocrité. »

(A.

Dumas Fils, extrait de l'Affaire Clémenceau).

|

Candidat au fauteuil laissé vacant

par Pierre Lebrun, Dumas fut élu par 22 voix contre 11 au

premier tour de scrutin le 30 janvier 1874, et vint prendre séance

le 11 février 1875. Au discours où il évoquait la

gloire paternelle comme son meilleur titre à la bienveillance de

l'Académie, lui rappelant ainsi l'une de ses plus criantes injustices,

d'Haussonville répondit par une spirituelle critique du monde spécial

où l'auteur avait le plus volontiers pris ses modèles et

de ses théories morales et religieuses.

Depuis, Dumas a été chargé comme directeur en 1877

du rapport sur les prix de vertu, et en 1887 de la réponse à

Leconte de Lisle, successeur de Victor

Hugo. (Maurice Tourneux).

|

En

bibliothèque - Ainsi qu'il

a été dit plus haut, les diverses pièces de Dumas

fils, jusques et y compris l'Etrangère, ont été

réunies sous le titre de Théâtre complet avec

préfaces inédites (18681879, 6 vol. in-18). L'auteur en a

donné une nouvelle édition, dite desComédiens,

parce qu'elle était exclusivement destinée aux premiers interprètes

de ses oeuvres, tirée à quatre-vingt-dix-neuf exemplaires

et augmentée de notes nouvelles souvent très importantes

(1882-1886, 6 vol. gr. in-8). A ces deux collections manque Atala,

scène lyrique, musique de Varney, représentée sur

le Théâtre-Historique en 1848, mais on y retrouve une autre

bluette en un acte et en vers, le Verrou de la reine, jouée

en 1845 sur le petit théâtre de l'hôtel Castellane,

et reprise au Gymnase en 1873. Une Histoire de la loterie du lingot

d'or (1851, in-8), que les entrepreneurs de cette spéculation

avaient demandée à Dumas, et d'autres écrits de jeunesse,

joints à des pages plus récentes et plus graves, ont été

rassemblés sous le titre d'Entr'actes (1878.1879, 3 vol.

in-18); un recueil de nouvelles de la même période, Thérèse

(1875, in-18), a été dédié par l'auteur à

Spoëlberch, le savant bibliophile qui les avait exhumées. Le

roman de la Dame aux camélias a été l'objet,

entre autres réimpressions multiples, de trois éditions illustrées

par Gavarni (1858, in-8), par A. de Neuville

(1875, in-8), et par Albert Lynch (1886, gr. in-8).

Dumas fils, Préfaces diverses du Théâtre

complet. - Jules Claretie, A. Dumas fils,

1883, in-12. - Paul Bourget, Nouveaux Essais

de psychologie contemporaine,1885, in-18.

Dumas fils, Préfaces diverses du Théâtre

complet. - Jules Claretie, A. Dumas fils,

1883, in-12. - Paul Bourget, Nouveaux Essais

de psychologie contemporaine,1885, in-18.

En

librairie - Alexandre Dumas fils,

La dame aux camélias, Pocket, 1998. - Collectif, Alexandre

Dumas et Alexandre Dumas fils, Champflour, 1986. |

|

Dans

les musées, etc. - Possesseur

d'une très riche collection de tableaux et d'objets d'art qu'il

a plusieurs fois épurée par des ventes publiques, Dumas a

été personnellement lié avec la plupart des grands

artistes de son temps. Parmi ses nombreux portraits, il faut citer son

buste par Carpeaux (placé à la Comédie-Française),

un petit panneau (en pied) de Meissonier, et un buste (grandeur naturelle)

par Bonnat, remarquablement gravé sur bois par Baude. |

|

|